TOP > 地球温暖化がもたらす異常気象~私たちにできる備えと対策は~

地球温暖化がもたらす異常気象~私たちにできる備えと対策は~

2023年6月17日

渡辺 諒氏

毎日新聞社 くらし科学環境部

山梨県富士吉田市出身。東京農工大農学部卒。

2008年に入社し、13年4月から東京本社科学環境部で、地震や火山などの災害、ノーベル賞などを取材。環境省担当として、地球温暖化対策の国際ルール「パリ協定」を巡る国際会議を取材した。

18年4月に大阪本社科学環境部に異動し、西日本豪雨や台風21号など自然災害について科学的な視点から記事を執筆。

20年4月に東京本社に戻り、医学・医療取材の傍ら、気候変動問題もウオッチする。

地球温暖化と異常気象

温室効果ガスの濃度が適切な地球では、太陽からの熱である赤外線が適度に跳ね返されることで、適度な温度を保たれます。地球の平均気温は14℃ぐらいですが、この温室効果がなければ、-19℃ぐらいになって、生物が暮らせなくなります。二酸化炭素が増え温室効果が強くなりすぎているのが近年の状態です。

二酸化炭素濃度は、18世紀後半に起きた産業革命から化石燃料を使うことによって大幅に増えています。地球温暖化の要因は人為起源なのです。平均気温は、産業革命前に比べて約1.1℃上昇しています。日本の場合は、100年当たりの値ですが、約1.3℃上昇しています。日本でも、極端な気温や雨、乾燥、台風、海面上昇が起こっています。気象庁は、30年に1回以下に出現するような気象現象を異常気象だと定義しています。一般に異常気象として扱われる気象現象は冷夏、暖冬、長雨、豪雨、台風、熱波、寒波です。暖化だからと言って暑くなるばかりではなく、気候が変動していくので極端に寒くなり、雪も多くなります。

たとえば1時間に50ミリ以上というのはかなりの大雨ですが、単純にすべてが異常気象だとは言えません。しかし頻度はどうなのでしょうか。10年間で約30回増えています。45年ぐらいでかなりの右肩上がりになっています。1時間に100ミリ以上の雨も増えていて、上昇傾向にあります。次に1日に300ミリです。短時間に大量に降るのではなく、1日かけてたくさん降る雨は、10年間に7日ずつ程度増えています。気温は顕著に変化しています。1日の最高気温が35℃以上のも猛暑日は右肩上がりで、2018年は特に多かったのです。夜の気温が25℃を下回らない熱帯夜は夏にしか増えない現象ですが、100年間で18日ほど増えています。

30年に一度の異常気象、さらに50年に一度の頻度のときに特別警報が発令されます。避難の際に気をつけなければいけないので詳しく説明すると、たとえば大雨特別警報は、48時間の降水量もしくは3時間の降水量のどちらかで50年に一度と判断された場合に発令されます。基準になる降水量は地域によって違います。たとえば1850年と1900年のあいだで、10年に一度の異常な暑さは2.8回、50年に一度の4.8回、大雨も1.3回増えています。暑さには異常特別警報はないですが、このまま温暖化が進んで、1.1℃ではなく1.5℃、2℃、4℃と上昇していけば、どんどん頻度が増えると予想されています。温暖化が抑えられなければ、異常気象の頻度が高くなるのです。

世界で発生した主な異常気象

2022年の7月には、中国河南省の鄭州で1000年に一度の雨が降りました。3日間で1年分の雨が降ったのです。カナダの西海岸にあるブリティッシュコロンビア州では、異常な高温による山火事が発生しました。夏に49.6℃を記録して、29件の森林火災が発生しました。アメリカのテネシー州メンフィスの冬に26℃を記録しました。冬の最高気温を103年ぶりに更新したのです。そこに寒冷前線が通過し、強い竜巻が起き、400キロメートル以上の範囲を襲いました。ニューヨークでは大雪に見舞われました。2月のことで、このときはアメリカ全土を強い寒気が襲い、凍死が起きた地域もあります。1月には、強いストームはあまりないアフリカの途上国にトロピカル・ストームが上陸して、インフラが未発達だったせいで被害が拡大してしまいました。先進国にも責任があって引き起こしている温暖化のしわ寄せが、インフラの未発達な途上国に行ってしまうのです。

日本の気象庁は、大きな被害が出た気象災害に名前をつけます。その命名した数が1989年から2008年の20年間では6事例ですが、2009年から今までの15年間では10事例です。異常気象が増加しているのは、この数からもいえるのではないでしょうか。

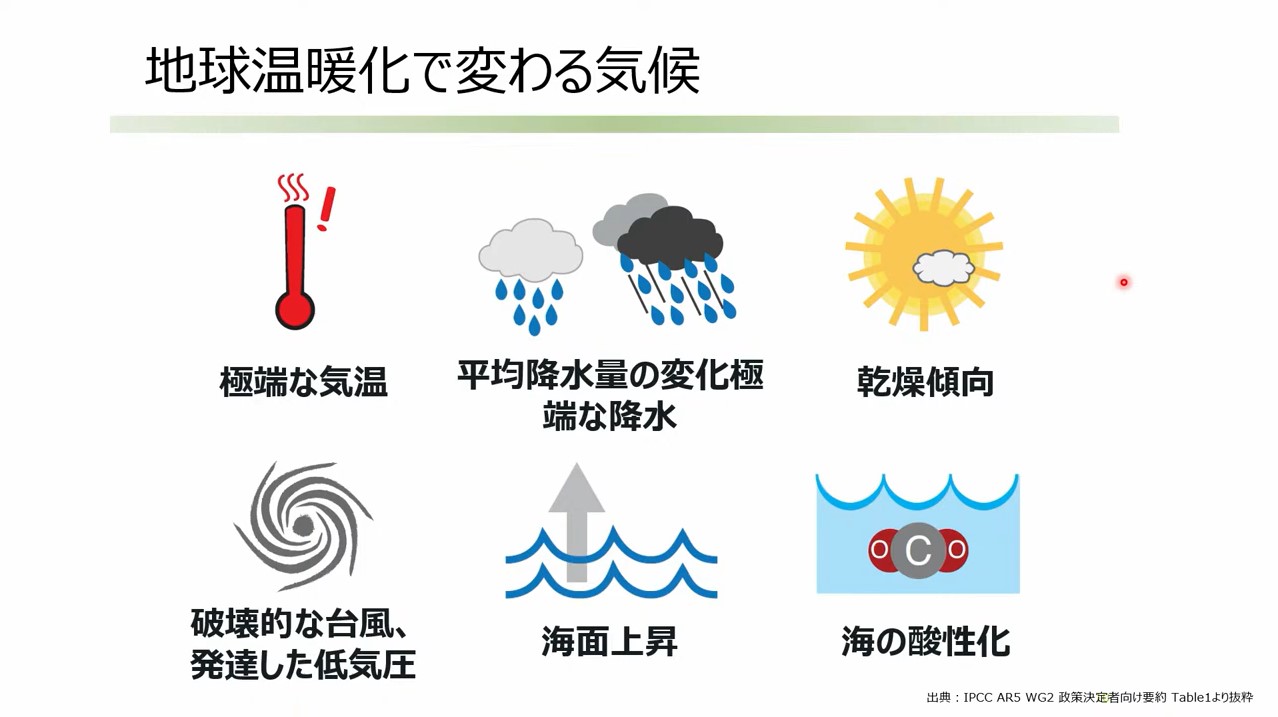

2019年には東日本台風がありました。このときは静岡を含む1都12県に大雨特別警報が出ました。これだけ広い範囲に大雨特別警報が出るのは異常事態で、50年に1回の雨を1個の台風が降らせたことになります。長野新幹線が水没し、複数の堤防の決壊がありました。堤防決壊は堤防を水が越えてしまう越水だけでなく、堤防の下に水がしみこんで浮きあがらせる、内側から浸食していって壊れるという3つの要因があります。川の危険水位に注目するのではなく、堤防が保つのかという視点も必要です。

2019年の房総半島の台風もありました。千葉でゴルフ場のネットが倒れ、最大瞬間風速が57.5メートルと観測史上1位でした。2018年の台風21号も風が強くて、風にあおられたタンカーが関西国際空港への線路にぶつかりました。このときは高潮も観測史上1位で、滑走路も水浸しになりました。静岡も海が近いので、台風のときには高潮にも注意してください。

西日本豪雨は、6時間ではなく、3日間に渡って大雨がずっと続いたというのが大きな特徴です。3日間の雨量では122地点で、2日間の雨量では124地点で観測史上1位を更新しました。梅雨前線と太平洋高気圧で、梅雨時期は大雨被害が起きやすい気圧配置なっています。西日本豪雨で一番被害の大きかった倉敷市真備町では、一級河川の高粱川の水位が高くなってしまったために中小河川の小田川の水が排水されずに越水して浸水が起こってしまいました。

2010年には猛暑がありました。熱中症による全国の死亡者数が1731人に上りました。2010年夏の平均気温は、平年に比べ1.08℃高かったのです。ちなみに西日本豪雨のあった2018年は梅雨明けが非常に早く、静岡でも6月下旬か7月上旬に開けてしまって、非常に暑い夏になりました。この夏ですら平均気温は0.57℃高い程度でした。だから1℃というのはぜんぜん違う夏になります。今は地球の平均気温が1.1℃上昇し、産業革命前の地球とはぜんぜん違う気候になっているわけです。温暖化では雨ばかりではなく雪も降ります。2020年の12月に関越道が渋滞しました。群馬県藤原で48時間、72時間の降雪量が観測史上1位を更新しました。

異常気象と偏西風

異常気象をもたらす大きな要因は温暖化ではなく、偏西風の蛇行によって起こります。偏西風の蛇行は、高気圧などの大気の波動現象や気圧配置によって起こります。2018年の西日本豪雨のときは偏西風がちょっと南にはみ出し、そのあと逆に北寄りになったために、日本は太平洋高気圧やチベット高気圧に覆われて猛暑になりました。偏西風が蛇行するのは温暖化のせいではなく、地球の大きな力関係のなかで起きるのです。

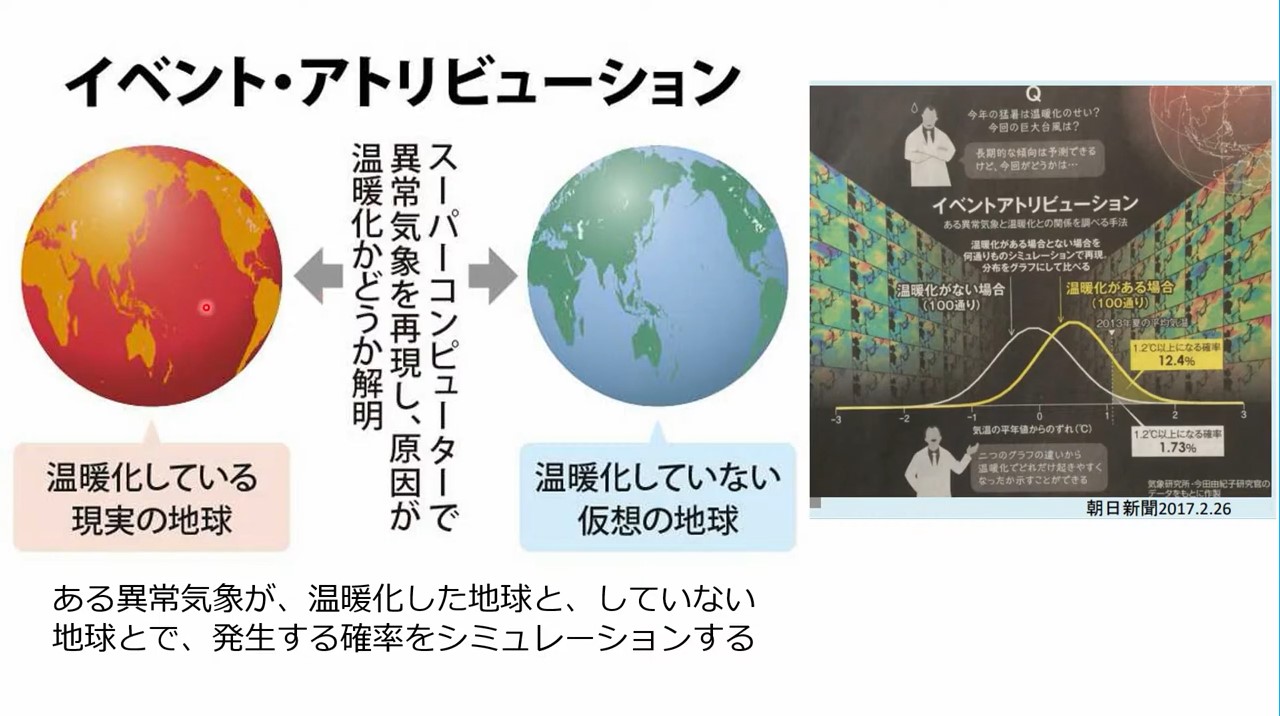

では、なぜ温暖化が異常気象を引き起こすといわれるのか。イベント・アトリビューションをいう手法があります。温暖化している今の地球と、温暖化していない仮想の地球をコンピューター上に作り、同じ猛暑が現実の地球でどのくらいの頻度で起きるか、温暖化していない地球ではどうかを計算する手法です。実際2013年の猛暑で見てみると、温暖化が起きていなければ1.3%の確率でしか起きませんが、温暖化することで8.9%、約7倍増えるという結果になりました。温暖化は異常気象を引き起こす頻度、確率を上げているのです。

静岡の気候の変化

静岡県の気温はやはり上がっています。100年あたり静岡は2.2℃ぐらい、浜松は1.3℃上がっています。猛暑日の日数も増えていますし、熱帯夜の数もだいぶ増えています。ただ静岡と浜松の年間降水量はあまり変化していません。傾向が出ているのは、ソメイヨシノの開花日です。1950、1960年代は3月の終わりから4月の始めが開花日でしたが、気温の上昇に伴って、3月15日とか18日になっています。今後大雨の頻度は増えるという予測が出ています。1時間に50ミリの雨は3倍、1日に100ミリ以上の雨は1.2倍で、夏に増える傾向が出ています。今年の6月1、2、3日には浜松で大雨特別警報が出ました。静岡大学の牛山先生がデータをまとめています。静岡で1982年以降、熱海の土石流までに、死者・行方不明者が10人以上出た大きな風水害はなかったのです。これはインフラの整備に伴って減っていたのでしょう。

適応策としてのインフラ整備

もう温暖化は1.1℃の上昇で止まるとは思えません。何度までいくかは、CO2をどれだけ減らすかにかかっています。1.1℃でもこれだけ異常気象が起きているので、異常気象にどう備えるかということです。被害を最小限に食い止めるためのインフラ整備は適応策と呼ばれます。たとえば、ダムのかさ上げや遊水池を造成、浚渫、内水氾濫などです。

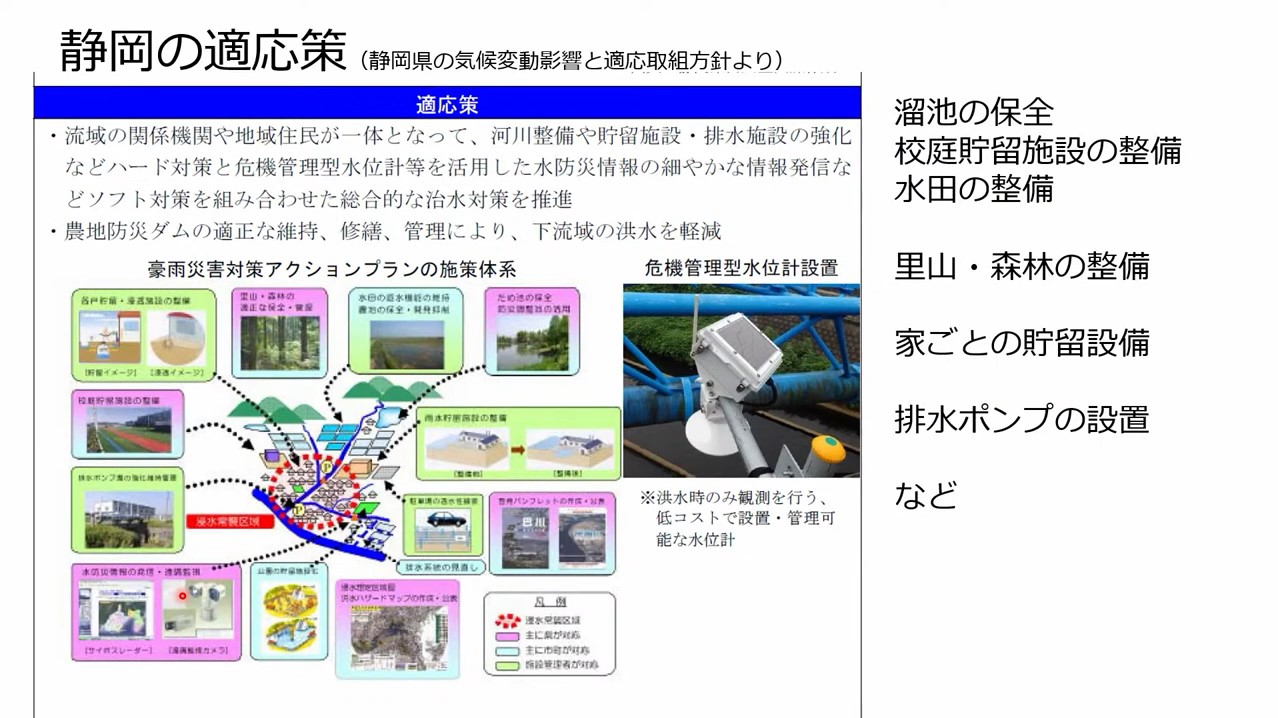

静岡でも、ため池の保全や、校庭の貯留施設の整備、水田、森林の整備、家ごとの貯留設備などを進めたいと行政は考えているようです。あとは砂防堰堤を作っていく。これらは行政が進めていくものですが、すぐに整うわけではないので、個人の備えや心構えが非常に重要になります。

個人の備え

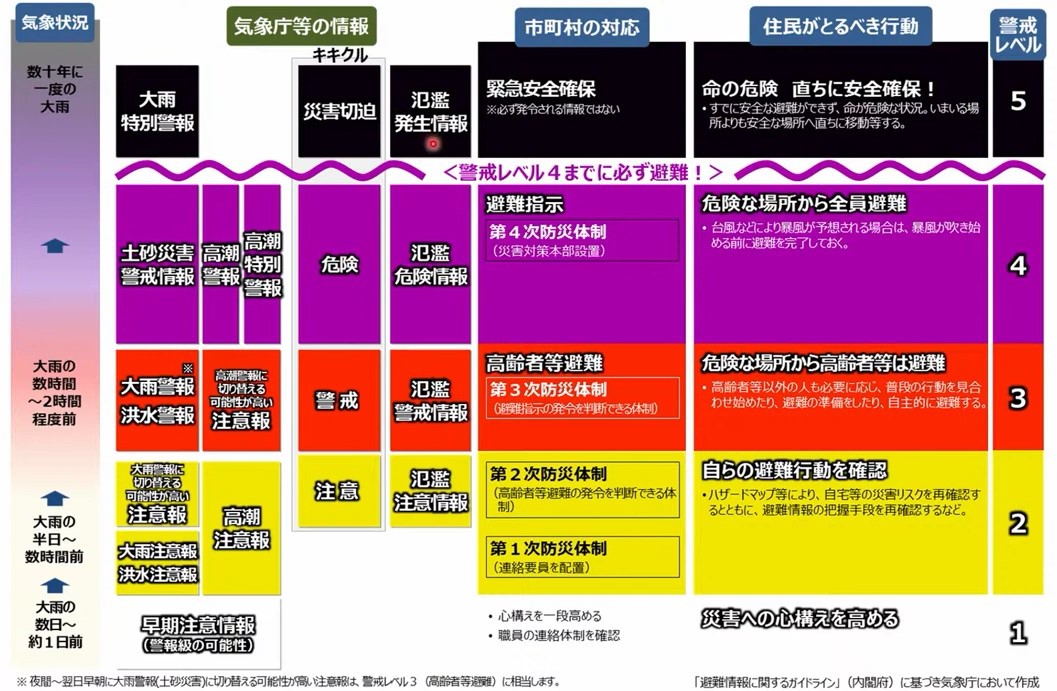

地震とは違い、雨はある程度の予測が可能です。気象庁のキキクルというホームページには雨量の実況や、浸水、洪水、土砂災害のリスクが表示され、リアルタイムで更新されます。リスクを5段階で色分けしていて、自分のいる場所が、今どのくらいのリスクがあるかがわかります。この色分けに従うと、赤の場合は高齢者の方は避難してくださいという目印です。紫は全員避難、黒はもう災害が起きている可能性があるので、直ちに安全確保です。この場合は避難したら、むしろ危険な場合があります。基本的には、4段階のなかで紫は避難か身を守る行動を完了していなければならないということです。

避難する場合のルートはとても重要です。皆さんは、ハザードマップにはあまり関心を向けておらず、事前に見ていないケースがあります。ハザードマップで確認しなければいけないことは、自宅、勤務先、よく行く場所、病院、図書館などです。避難するときに、どの道を通るかも確認すべきです。避難ルートが浸水していれば被害にある可能性があるからです。

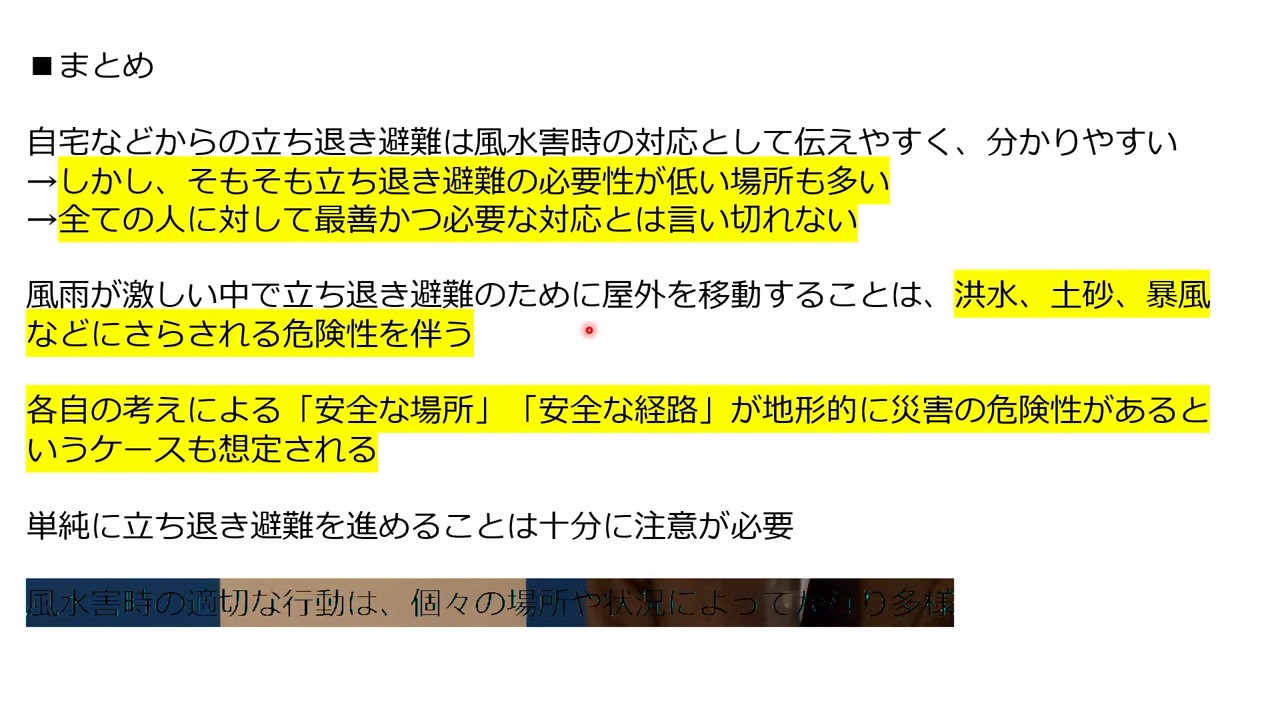

立ち退き退避と屋内での安全確保

避難は、今いる場所から逃げるイメージです。退避は安全ではないという調査結果があります。国が定義している退避は3つあります。立ち退き退避は逃げること。屋内での安全確保は、家が頑丈で浸水域でなければ、家の2階で安全を確保すること。緊急安全確保とは、逃げ場がなくなってしまったので、とにかく安全を確保するという行動で、最後の手段です。

では、なぜ退避は安全ではないのでしょう。人が安全に退避できる水深は、流速が1メートルくらいなら30センチが限界だという実験結果があります。流速が3メートルになれば10センチ以下でも安全に歩けず、転んだりします。自動車も流速が1メートルで水深が50センチなら漂流してしまうというデータもあります。車も安全ではないのです。

そこで静岡大学の牛山先生は、1999年から2020年までの全国で起きた風水害88事例の犠牲者1500人弱の状況を調べました。1割の人たちは避難行動をしていて犠牲になりました。9割はその他、不明とありますが、その他というのは何なんでしょう。

まず能動的犠牲者が23%です。防災行動をしていて被災してしまった。家の外に土嚢を積むとか、窓を直すなどをしていて被災したのが4割の人々です。あとはよくある、川などに様子を見に行く人が25%ぐらい。水田、農地、用水路の見回りが2割です。レジャー、建設作業などもあります。これらの人たちを能動的犠牲者としています。

あとは野外で避難した人や家に帰ろうとしていたとか、避難ではないけど野外にいた人です。屋内で遭難してしまった、家のなかにいて亡くなってしまった人々が5割弱という内訳になっています。家のなかで犠牲になった人と、外にいた人と半数ずつになります。避難行動をしていた人のなかで、避難中が7割弱、避難先で被災してしまった人2割です。あとは避難所からどこかへ移動して、そこで被害にあった人が15%程いるようです。避難中の状況では、車で移動、徒歩で移動、自宅を出た直後に被災ということです。

避難中にどういう状況で被災したかというと、土砂災害はあまりなくて、洪水や河川に流されてしまう人が多いです。避難先で被災したという人たちは、親戚、知人宅へ行った人、農機具小屋や空き家、非住居に行った人、店舗、会社事務所に行った人です。公民館など行政の指定避難場所ではなかったところに行った人もいます。避難行動をした人で遭難した時間帯は夜間が多いです。夜間に避難しなければならない状況もあるでしょうが、外の状況がわからないなかで無理に移動して被災しやすくなっている可能性もあります。

立ち退き避難の必要性が低い場所もあります。犠牲者の家を調べたら、家は無事だったというケースもあります。リスクがあっても逃げた方が安全なら逃げなくてはいけませんが、移動のリスクのほうが上回るようなら、立ち止まることも必要です。あとはいつも安全だと思っている場所が本当に安全なのでしょうか。災害のときに水の出やすい地形ではないのか、調べるべきです。

国が定めるガイドライン

国のガイドラインは、2、3年前に改定されました。それによると、立ち退き避難は避難行動の基本です。避難先として、行政が指定した指定緊急避難所、安全な親戚や知人の家、ホテル、旅館などです。逃げるタイミングは、高齢者であればレベル3、赤い色です。警報レベルの4、紫は全員避難です。

次に屋内で安全確保をする場合です。この場合の基準として、想定最大浸水深があります。家の周辺で水が上がってくるのが2階まででなければ、家でも安全を確保できます。想定最大浸水深を調べた上で、屋内での安全確保が可能だと判断できれば家で安全確保をしてください。具体的には、家屋の倒壊と氾濫想定区域に入っていない。想定最大浸水深より居室が高い。自宅にある程度の水や食料の備えがある。これは重要です。避難所に行くと水や食料がもらえますが、自宅だともらえません。電気、ガス、水道は止まる恐れあるので、水、食料の備えが必要です。

いきなり黒になっているときには、緊急安全確保が必要です。このときには外が水浸しで、そもそも歩けるような状態ではない場合があります。2階まで水が来ていたら屋根に昇ったり、隣に高い建物があれば入れてもらいましょう。土砂崩れの可能性があれば、家の反対側のぎりぎりの端に避難します。これは最後の手段です。こうなる前に避難してくださいというのが、黒のメッセージです。台風や豪雨に備えて国が作っている判定フローもありますから、活用してください。

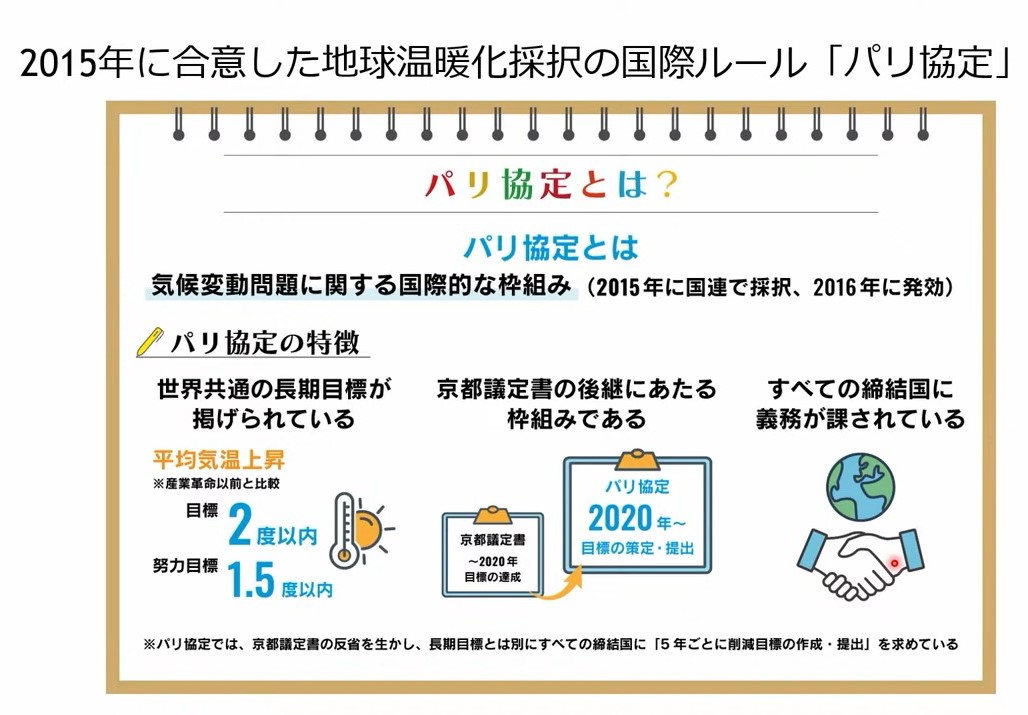

温暖化自体を止めないと、さらにひどい異常気象がおきるでしょう。だから温暖化を止めるという対策も必要です。パリ協定は、私が2015年に取材した地球温暖化対策の国際ルールです。平均気温は産業革命時から1.5℃未満の上昇に収めるという合意になっています。もう1.1℃上がっているので、1.5℃に抑えるためにはもう時間がありません。パリ協定は、2020年から動いている国際ルールです。すべての国が対策に取り組むことが義務になっています。

日本は7年後の2030年までに2013年比で46%の温室効果ガスを削減するという目標があります。カーボンニュートラルといって、2050年には二酸化炭素排出量を森林などによる吸収量とプラスマイナスゼロにするという目標も掲げています。高いハードルですが、これを目指さないと温暖化は止まりません。日本は産業、家庭、運輸、エネルギーなど部門ごとに青写真はあるのですが、個人の努力だけでは限界があるので、業界として動いたり、社会のシステムを変えないとドラスティックに減ることはないでしょう。

個人が努力しなければ成りたたないことについて、環境省の説明を挙げます。テレワークにして、車の使用頻度を減らす。家を断熱にしてエアコンの効率を良くする。省エネ家電の使用や、公共交通機関を使うと、昔からいわれていることです。個人でできることには限界があります。しかしこういったことを意識していくことだけでも重要なので、紹介しました。

質疑応答

男性A 「磐田の自宅の周りでは、避難勧告が出たので年配者は至急避難してくださいと、センセーショナルな警告が出ます。そうすると市内の全世帯に相当する人が避難しなければならないでしょう。私は農業をしています。畑にいるとスピーカーから避難勧告が聞こえてきます。正直、バカバカしい気がします。こういった風潮に対して行政はやったふりをしているとしか思えません。マスコミも含めて、どう考えているのでしょう。」

渡辺氏 「避難というのは、生活や仕事を中断してしまう、かなりの制限をかけるもので、非常に強い指示を出すことになってしまいます。しかし過去には、避難勧告の発令のタイミングが遅れたことで多数の被害者が出た事例もたくさんありました。西日本豪雨でも、他の大雨でも、発令していれば助かった命があったとわかってきています。そのため、行政は早めに避難勧告を出すようになってきています。また何の根拠もなしに出すことは絶対にありません。まず、行政の動きを理解してください。それから絶対に避難が必要というわけではありません。ハザードマップで見て自宅が安全なら、在宅の避難もありです。ただハザードマップで家が浸水する範囲に入っていたら、立ち退き避難が原則です。指示に従うのは大変ですが、命を守るためには、その辺りを理解して行動してください。もちろん逃げる、逃げないは自己判断です。逃げない場合は自身で根拠を持って判断してください。今回の雨はこうだから逃げないとか。根拠が見つからないのであれば、むしろ指示に従ったほうがいいでしょう。」

男性B 「最近、ヨーロッパでは電気自動車という流れになったそうですが、電気自動車といっても、そもそも火力発電で作った電気で動かしているなら、果たして電気自動車が環境に本当にいいのか、水素エンジンなどのほうがいいのではないかと思います。」

渡辺氏 「ガソリン車は走行中に二酸化炭素を出すのでわかりやすいですね。そもそも電気がどうやって作られているかも、考えなければなりません。火力発電所で作った電気で、ガソリン車と同じ距離を走らせたとき以上のCO2が出るのであれば、もちろん議論の余地があります。ガソリン車のほうが多いかもしれません。CO2を排出しない発電方法であれば、ガソリン車のほうが確実に多いです。水素自動車でも、水素を作るのに電気を使うので、その電気もどのように発電されたかが問題になるでしょう。世界の流れとしては、まず電気をカーボンフリーにして、その電気で自動車を動かす方向です。今は電気自動車の導入期で過渡期なので、将来的にはカーボンフリーの電気を使用することになるでしょう。」

女性A 「国が2030年に脱炭素46%削減という政策を出しているようですが、あと数年で達成するのは難しいと思います。工業や産業のほうでは脱炭素に向けて工夫しているのでしょうか。」

渡辺氏 「部門ごとにそれぞれ目標数値があって、各業界は頑張っています。業界が細かくやっているのも、基本的には化石燃料を使っているところ、たとえば石炭や、火力発電由来の電気を使っているところを変えていこうという方針です。日本は、欧米に遅れていますが、将来的には石炭を用いた発電は減らしていく方向で考えています。あと7年で間に合うのか、私も少し加速したほうがいいと思いますが、2030年に達成できるかできないかはわかりません。日本の政治家は、これまで真剣にやってきていないのです。」

男性C 「防災体制は、組織として非常に判断に悩みます。どこで仕事を止めるのかは非常に悩ましいです。たとえば豪雨のなかで新聞配達をするべきなのか。避難指示が出ていれば従えばいいのですが、たとえばJRは早めに運休するようになりました。あるいは、コンビニが24時間営業をやめてしまうというように、この数年で防災関係、インフラ系の仕事が手前でやめるという風潮になってきています。防災に対して、個人としてはお話のような判断基準でそれぞれにやっていくべきだと思いますが、組織、特にインフラ系の仕事が、社会的にコンセンサスが得られる、どこで止めていいのかは、当事者として非常に悩みます。正解というより、どんな動きがあって、どう考えるべきなのでしょうか。」

渡辺氏 「難しいけれど、いい指摘だと思います。確かにJRも最近は事前に運休をします。まさにコンセンサスの部分で、どういう判断をしたかと問われたときに根拠を持って言えないといけないでしょう。だから、JRや他の企業も、たとえば線路に雨量計があり、規定値を超えたなどの判断基準があると思います。高齢者避難情報も、実感としてはまだ危機が差し迫っている印象ではありませんが、高齢者は避難してくださいというくらいの状況にはなっています。だから、注意報の黄色ぐらいから心の準備をしておいて、赤になったら避難するという基準なのです。」

関連セミナー SEMIINAR

関連レポート REPORT

開催スケジュール SCHEDULE

2026.2.23 開催

大谷翔平を中心に回る MLBのWBC戦略

- 日時

- 2026.2.23[開始時刻]15:00[開始時刻]14:30

- 会場

- 江﨑ビル9F江﨑ホール

- WEB配信

- WEB配信あり

2025年カリキュラム CURRICULUM

タイトル 講師

01/25《2025新春特別企画》

戦後80年 日本と世界前田浩智 氏

02/15袴田事件の取材現場荒木涼子 氏

03/22大阪万博が始まる竹川正記 氏

04/19日本経済と財政を考える

インフレはどうなる、金利はどうなる今沢真 氏

05/17オウム真理教事件から30年

事件は風化したのか滝野隆浩 氏

06/14参議院選挙と世論調査

声なき声は聞こえるのか平田祟浩 氏

タイトル 講師

07/12安倍元首相の銃撃事件後の政界は田中成之 氏

08/30戦後80年 考えるべき平和栗原俊雄 氏

09/20台湾問題の今鈴木玲子 氏

10/18毎年恒例!数独の世界 2025【数独協会】

11/15中東・イスラムを読み解く三木幸治 氏

12/20もういちど月へ

(アルテミス計画)企画中