TOP > 混迷する世界経済 ポスト「アベノミクス」時代をどう歩むか

混迷する世界経済 ポスト「アベノミクス」時代をどう歩むか

2023年2月25日

三澤 耕平氏

毎日新聞社 経済部デスク

1972年千葉生まれ。98年に毎日新聞社入社。松本、甲府支局を経て2004年から経済部で財務省、日銀などで財政、金融政策を取材。政治部にも在籍し、安倍首相番を務めた。16年から欧州総局(ロンドン支局)。20年4月から経済部デスク。特集連載「見えない予算」「気候革命」を担当し、経済、金融、エネルギー政策報道を指揮している。

日本経済の不確定要素

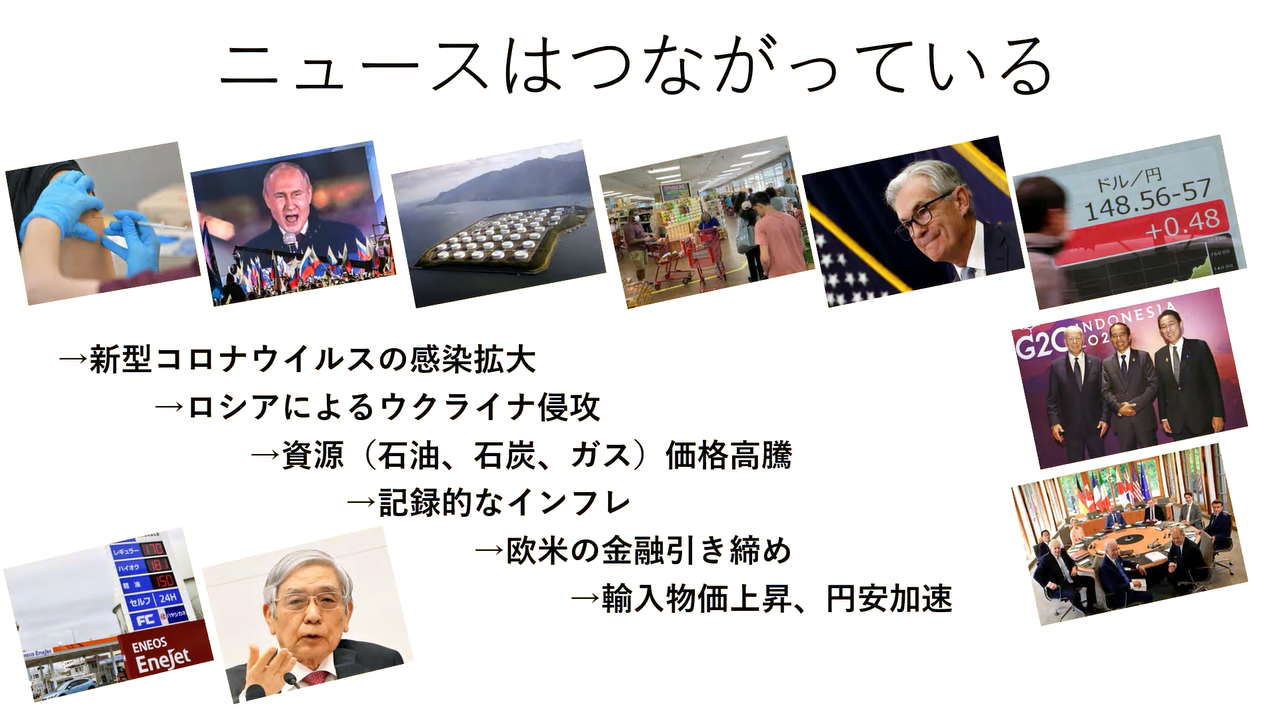

今、日本経済が何に影響されているかというと、なんと言っても新型コロナウイルスの脅威と、ロシアによるウクライナ侵攻です。コロナ危機は安倍政権のころに始まり、菅政権、岸田政権と数々の経済対策も打ってきました。現金給付や電気代の抑制策など多くの財政出動がありました。コロナ危機のピークは過ぎたものの、止まっていた経済が急に動き出したため、世界的に人手不足に陥っています。それが、賃金インフレという形でインフレが起こる現象にもなっています。

そして、ロシアによるウクライナ侵攻です。これが、岸田政権がいろいろな政策を立案する中で、最も大きな不確定要素になっています。ロシアがウクライナ侵攻したのは、ちょうど1年前の2月です。ウクライナとロシアは軍事武器で戦っているのですが、最近はハイブリット戦争と言われるように、戦争はもはや軍事武器で争うだけではありません。サイバー攻撃や、フェイクニュースの流布、それから経済を武器に戦争をします。日本を含めた世界の西側諸国とロシアは、実は経済で戦争をしています。

ロシア制裁

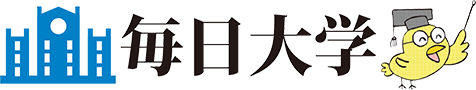

ロシアに対する西側の経済攻撃であるロシア制裁は、個人に対しては1万件、企業向けに対しては3000件、つまり、だいたい1万3000件ぐらいの制裁をロシアに対して打っていることになります。アメリカを中心に、日本、アメリカ、ヨーロッパ諸国が今、対ロ制裁という形で発動しています。

まず、国際決済ネットワークSWIFTからロシア銀行を排除しました。ロシアが貿易をするときに基軸通貨であるドルが使えません。これが経済制裁の中でも最も強力と言われているもので、たとえばフランスのルメール財務大臣は、SWIFT排除というのは経済制裁における核兵器だという言い方をしました。さらに、あらゆる企業がロシアから撤退しています。企業が撤退するとお金は落ちませんから、これもロシア経済にとっては打撃になります。そして、ロシア船に港を使わせないという制裁を打ちました。ロシアに貿易をさせないということです。それから原油、ガス、石炭です。ロシアは、国家の収入の50%超が原油を売った収入で成り立っている国ですので、G7、EUの中のいくつかの国は、ロシアの油、エネルギーの禁輸措置も取っています。また、ロシアに対して貿易上の最恵国待遇も撤廃しています。さらに、ロシア産の原油、石油製品を輸入取引している国も、上限価格を設定しました。

たいした打撃を受けていないロシア経済

これらの制裁には、ロシア財政を干上がらせることで戦費を枯渇させて、プーチン氏を停戦協議に持ってこようというもくろみがあります。しかし1年経って見えてきたことは、制裁があまり効いていないのではないかという結論です。たとえばロシアの経済成長率について、IMFは当初マイナス10%以上という大変なマイナス成長になると予想していたのですが、その予想を上方修正し、結局2~3%ぐらいのマイナスに留まるのではないかという予想を出しています。マイナス2%成長というと、戦争をしてない普通の国でも、ちょっと政策をミスすれば普通に落ちる数字で、1万件以上の制裁をやってきた割には、ほとんどダメージを受けていないということになります。

また、国の信用に関わる指標として、通貨の価値があります。ウクライナの侵攻直後、ルーブル通貨は暴落しました。西側の最初の制裁であるSWIFT排除や港湾利用禁止がかなり強烈だったので、もうロシア経済は駄目だろうとルーブル通貨が国際市場で信用をなくして暴落したのですが、今、ルーブルの価値が侵攻前の水準まで戻っています。つまり世界の金融市場参加者は、制裁は効いていないのではないかと評価を下したということです。

制裁が効かなかった大きな要因は、原油価格がまだ高いことです。一時130ドル台まで高騰していたので、これでも下がってはきたのですが、ロシアは原油収入が国家財政の過半を占めているので、原油価格が下がらなければロシアに原油収入が入ってきます。そこで上限価格の設定も追加制裁でやったものの、それでも市場価格では今、70~80ドル台をキープしています。産油国の財政の収支ラインでは、サウジアラビアやロシアなどは80ドルあれば国家財政の収支尻としてはやっていけると予想されていますので、このへんの原油価格をキープしているということは、やはりロシア経済にとってはそれほど痛手ではないと言えます。

下がらない原油価格

これだけの制裁をしていて、なぜ原油価格が下がらないのか。中東の産油国は、OPECで毎月石油の生産量をみんなで決めています。最近は、OPECに入っていない主要な産油国も含めて、OPECプラスという枠組みで、だいたいの石油の生産量を決めています。OPECを主導しているのはサウジアラビアですが、バイデン氏がサウジアラビアに対して何度も石油の増産要請をしてきたものの、サウジアラビアはこれを拒否しています。バイデン氏にとってはロシアの戦費を枯渇させるという狙いと同時に、車社会であるアメリカでガソリン価格が高止まりしている今、石油価格を下げなければ、次の大統領選や中間選に影響するという政治的な思惑もあって、なんとしても石油価格を下げたい。そのためにはサウジアラビアに頼むしかなかったのですが、結局サウジアラビアはそれを袖にして、ロシア側に陣取っているというイメージです。

サウジアラビアはもともと親米国でしたが、大統領就任後のバイデン氏がサウジアラビアを批判したり、イエメンの紛争などでも足並みを乱していたりして、相当関係が悪い状況にあります。ですので、バイデン氏の増産要請が無下にされ、結果として原油価格は高値をキープしていて、ロシアの財政はそれほど痛手を被っていないということになります。

さらに、ロシアにとっての友好国である中国やインドが、ロシア向けの貿易をかなり拡大させています。西側が買わなくなったロシアの石油などを大量に買っていて、対ロシア貿易の量が2倍、3倍に増えています。つまり、いくら西側が頑張って制裁をしても、大国である中国、インドが賛同してくれない限りは、やはり制裁が効かない。結果として、ロシア経済は戦争を止めるほどの痛手にはなっていないということになります。

ソ連が崩壊したときは、アメリカとサウジアラビアが結託して、逆オイルショックを仕掛けました。逆オイルショックで、サウジアラビアとアメリカが意図的に石油を増産して市場の原油価格を暴落させた結果、ソ連は原油収入がなくなって経済が落ち込み、後のソ連崩壊に追い込んだ歴史があります。本当にロシアの戦争を止めたければ原油価格を暴落させるしかないのですが、そのためにはサウジアラビアの協力がどうしても必要になります。両国の関係がこれだけ悪化している今、それには期待できないので打つ手がなく限界にきている感じがしています。

世界と逆行してデフレと戦う日本経済

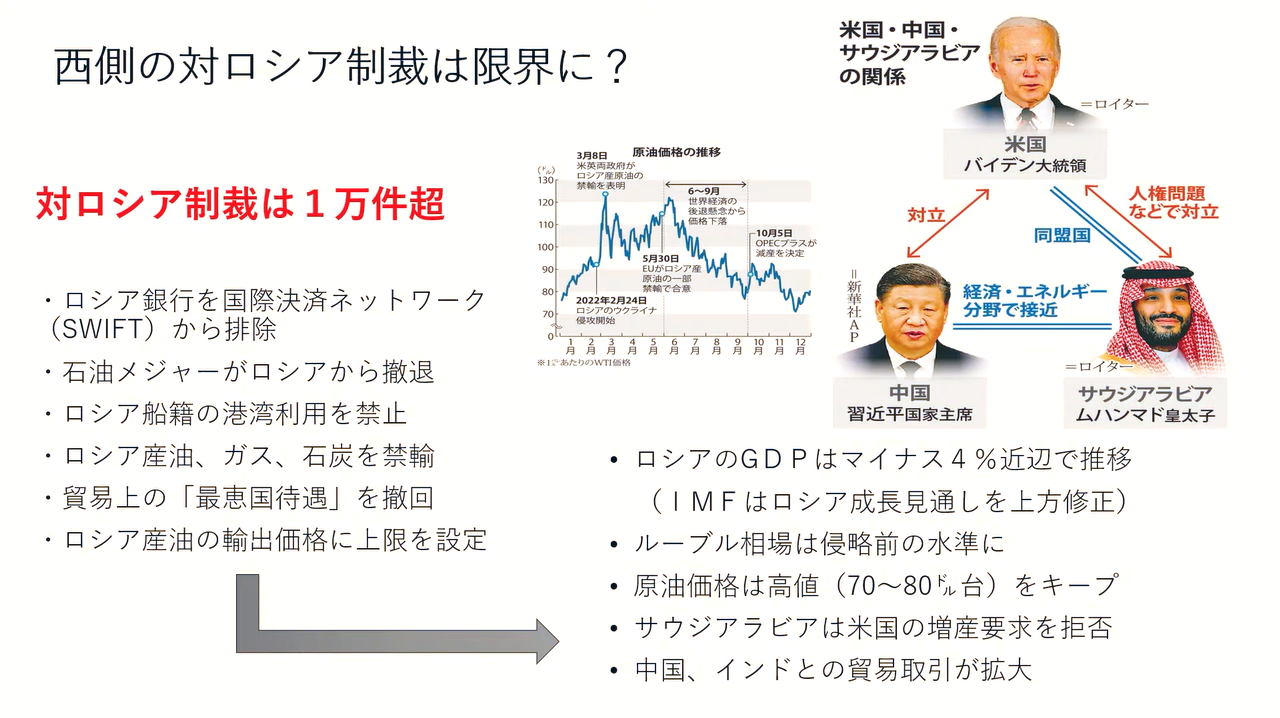

ウクライナ危機に伴う経済戦争によって、エネルギー価格が高騰しました。ロシアはガスや石炭も世界的にかなりシェアを持っていて、特にヨーロッパなどは、ロシア産のエネルギーを大量に輸入していますので、それらの価格が高騰してしまっています。記録的なインフレが世界的に起きていて、そのために欧米、特にアメリカの中央銀行が金融引き締めとして利上げを始めました。

金融引き締めは景気の後退を招きます。FRBのパウエル議長は講演で、物価上昇の抑制が優先で、景気後退をしても仕方ないという姿勢を示しました。実際にアメリカは金融引き締めをものすごいペースでやっています。利上げをすることで、ドルの価値を上げることが狙いです。お金と物というのはパラレルなので、お金の価値が上がれば物の価値は下がる。物の価値が高いインフレでは、逆側のお金の価値を上げるのです。

一方、日本も今、物価上昇はしていますが、アメリカやヨーロッパに比べるとそのペースはたいしたことがありません。イギリスでは物価上昇率が10%に乗っています。この8~10%という物価上昇率は異常な水準ですので、金融引き締めで抑えようとすることは当然です。しかし一方で、日本の物価上昇率は4%でインフレの波が足元まで来ていますが、まだデフレと戦っています。戦う相手が日本とアメリカは違うのです。

円安ドル高は当然の結果である

アメリカがドルの価値を上げる政策をとっているのに対して、日本は引き続き円の価値を下げる政策をしています。必然的にドルが高くなって円が下がるわけですから、マーケットでは一時ドル円が152円まで行きました。あまりにも行き過ぎた円安だったので、何度か政府は市場に為替介入といって、マーケットに入って為替取引を行いました。その結果、130円台ぐらいまで下がってきていますが、基調としては、アメリカは利上げしているのに対して、日本は引き続き緩和ですので、円安ドル高の基調は続くと思われます。

円安が続くと、あらゆる資源を海外から輸入している日本は、輸入が高くつくわけです。それが日本でものを作るときにコストとして乗ってきますので、身近なものも含めて何千点という最終商品が、去年の秋以降、ものすごい勢いで値上げしています。これからも値上げが続くという専門家の予想もありますが、それはウクライナ危機がいつまで続くのかということと、為替市場ではまだまだ円の価値が下がる方向にあることが原因です。

新型コロナの感染拡大による強制的な経済活動ストップ、そしてウクライナ危機に対して、政府はいろいろな経済対策を打ってきました。岸田政権になっても、4月に物価高を受けた経済対策を打ち、10月にも2度目の経済対策を打っています。こちらは30兆円の税金を注ぎ込んで補正予算を成立させました。このように日本経済は何かあれば急ぎ緊急対策を作ってやっています。日本経済がもう少し足腰の強い構造になっていれば、あまり右往左往しなくても済んだでしょう。アベノミクスは、まさにそういった外的要因や不確実性に耐えうる耐性の強い日本経済にすることを狙っていました。

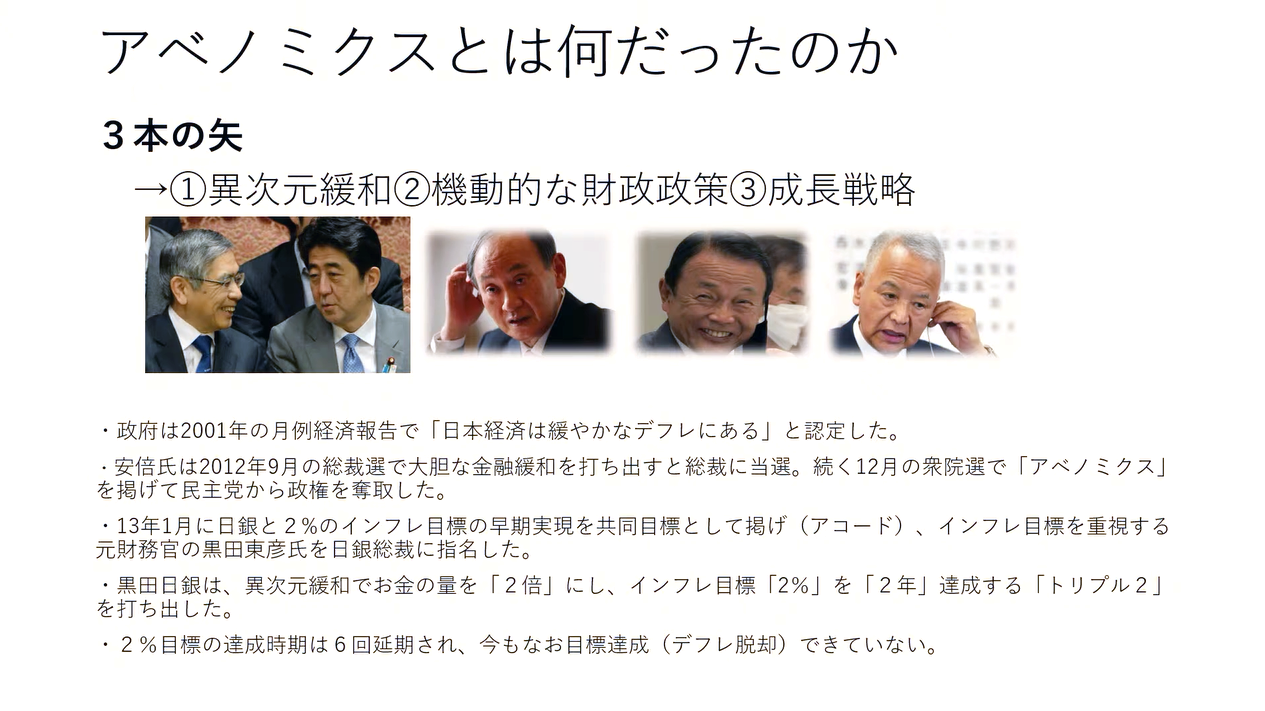

アベノミクスとはなんだったのか。

アベノミクスは、①金融政策である異次元緩和、②機動的な財政運営、③成長戦略という3本の矢が特徴です。安倍元首相が第一の矢に持ってきたのが、異次元の緩和です。黒田総裁の起用から始まり、以前の日銀から大きく変わりました。停滞している日本がこれで変わるかもしれないという期待感は、日銀の職員も持っていましたし、記者の間でも、もしかしたらバブル崩壊後、なんとなく暗澹とした雰囲気にあった日本経済が終わるのかもしれないと思わせるぐらい開幕ダッシュはすごかったと記憶しています。

日本経済にとって、当時も今も一番の課題はデフレからの脱却です。デフレというのは、日本で生きる人たちが、お金を使うより手元においたほうが今は得だと思い込む状況を言います。逆に言うと、物の値段が1年後に上がると人々が思えば、当然お金は今使ったほうが得ということになる、これをインフレ期待というのですが、デフレ下では1年経っても物の値段は上がらないので、今は使わないほうがいいという人たちが多くなります。

2001年3月の月例経済報告で、日本経済は今緩やかなデフレにあるという表記がありました。これが今も続く政府によるデフレの認定になります。2001年ですから、もう20年以上、日本はデフレと戦っているということです。少し難しいですが、実は今、政府の見解は「デフレ状況にはない」という見解になります。今はデフレ状況にはないのですが、気を抜くと明日デフレに陥る可能性がある。これを「デフレ状況にはない」と霞が関用語で表し、どう見てもデフレには陥らないという状況に行くことがデフレ脱却です。安倍晋三元首相は就任後、デフレ脱却宣言をすると意気込んでいました。その一歩手前の「デフレ状況ではない」ところまで来たのですが、引き続き一歩間違えるとデフレに陥る可能性はあるので、異次元緩和はやめられない状況です。

アベノミクスの第一の矢として、安倍元首相が日銀を変えるということを宣言して黒田総裁を選び、異次元の金融緩和を始めました。黒田総裁が最初に目指したのは、トリプル2です。世の中に出回るお金の量を2倍にし、それまで日本にはなかったインフレターゲットを導入して、目標を2%に定めました。黒田氏は就任後、お金の量を2倍にすれば目標の2%になり、しかもそれが2年で達成されるトリプル2を高らかに打ち出しました。これが2013年4月です。その2年後に記者会見で進捗を尋ねると、日銀はもう半年かかると回答しました。その後、6回ほど目標達成時期の見通しを後ずれさせてきました。挙句、2018年ごろには公式のペーパーからも、達成時期に関するものは文章ごと削除してしまっています。今では、どうなっているのか非常に分かりにくい状況です。安倍氏、黒田氏が目指した第一の矢は、結論から言うと、当初言ったことは達成できませんでした。機動的な財政政策と成長戦略、3つ合わせてアベノミクスなので、決して異次元緩和だけが失敗したのではありません。

目に見えた成果のない成長戦略

成長戦略に関しても、いろいろと不発だったという印象です。たとえば、成長戦略に書かれていた中の1つに、日本を創薬大国にするということがありました。日本は厚生労働省の対応が、審査も含めて遅いという問題が指摘されていて、アベノミクスでは、厚生労働省の医薬行政を改革して、世界に冠たる創薬大国を作るとも言っていました。コロナが起きたとき、日本はワクチンを海外から輸入してきたわけですが、アベノミクスが成功していたら、世界の冠たる日本メーカーがイギリスやアメリカに行くこともなかったでしょう。それ1つとってもアベノミクスの成長戦略は何をやっていたのかという感じはします。

安倍政権が終わったとき、甘利氏に成長戦略とはなんだったのかを聞いたことがあります。成功しなかったということは甘利氏自身も分かっていて、世の中が、われわれの描いたものに呼応してくれなかったと主張していました。それから既得権益です。ルールを変えるとき、既に権益を持っている人たちの抵抗というのは政治的にもすさまじいものがあり、甘利氏はタイタニック号の方角を180度変えるような作業だったという表現をしていました。

動き出した政策

安倍元首相が凶弾に倒れられた去年の夏以降、いろいろな政策が動いてきています。貯蓄から投資へということで、NISAの拡充を年末の税制改正で決めています。それからウクライナ危機や東アジアの緊張もあって、防衛費をGDP費2%まで上げることも決めました。ちなみに財源として、所得税と法人税を増税することも決めています。所得税、法人税は基幹税といって国の大どころの税源ですので、本来は相当強い政治的な基盤がないとできないのですが、指示を出してから1か月ほどで決めています。

それからGXです。GXというのはグリーントランスフォーメーションと言いますが、脱炭素社会へ移行し、世界でいろいろなルールを変えていこうというものです。GXの会議の中で、原発はCO2をほとんど出さないグリーン電源ということで、原発をどんどん動かしていくことも始まっています。ただ、やはり特に原発については、与党内から反発があります。特に選挙を考えると、公明党というパートナーが原発には相当慎重なので、与党のマニフェストや統一公約になると、原発がどうなるのかについては言われたくない。実は、安倍周辺のチームは、これを意図的に議論させないようにしていました。これを岸田さんは今、動かそうとしています。

異次元の少子化対策も、ここにきて岸田氏が、かなり熱く言っています。3月末には具体的なメニューが出ると言われていますが、もともとは、ポスト岸田を狙う茂木氏の政策でもありました。それを奪い取ったわけではないのでしょうが、かなり精力的にやっています。

われわれの暮らしに極めて大きく関わる政策が、ここにきて動き出しているのはなぜなのか。大きな選挙がもうない、黄金の時代だというのもあるのかもしれませんし、安倍、菅時代に果たせなかったことを自分がやるということで、まさに岸田ビジョンを具現化しようと動き出したのか、いろいろな見方があります。

脱炭素社会への移行

アメリカがパリ協定に復帰して以降、COPが大盛り上がりで、ヨーロッパやアメリカは、日本とは比較にならないほど脱炭素社会への移行という機運が高いです。脱炭素社会というのはあらゆる社会、特に経済のルールを変えていくことになるので、ガソリンカーを作らない、火力発電所を作ってはいけないなど、本来、国家の主権に関わるようなことも一気にグリーン優先でやっていこうという動きにあります。

今までの資本主義はお金を中心に考えていましたが、これからはいかに地球を汚さないか、いかにCO2を出さないかということに重きを置いて、企業も人もそういう価値のもとで行動しようと、世界では脱炭素社会へ向けてルールメイキングが始まっています。それを世界では脱資本主義と言っています。

なぜ首相は原発回帰に動いたのか。岸田氏は、気候変動対策の中で原発はグリーンだという位置付けにしているので、福島原発事故を起こした東京電力の原発を今年動かすのではないかと言われています。ただ、3.11事故後、安倍、菅政権は意図的に原発論議を封印していますので、原発にはまだまだ議論しなければならない課題がたくさんあります。それにも関わらず、なんとなく裏で進められている。そこが岸田さんの残念なところです。

このように、実はニュースは全てつながっていて、皆さんの暮らしに非常に関わるということを、今日お伝えできればと思いました。僕たちが伝えるニュースは全て、他人事ではなく、日本で生きている人たちにとって、全てが自分事であると捉えてほしいという思いで作っています。

質疑応答

男性A 「原子力発電にしても、防衛費の増大にしても、デモだらけになっても不思議はないような問題がたくさんあるのですが、なぜデモが起こらないのですか?」

三澤氏 「私も原因は分からないのですが、新聞にも責任の一端はあるという気はしています。ニュースを配信する上で、自分事なんだということをきちんと伝えてきたのかなという思いが若干あります。岸田政権に不満がある人も多いと思います。デモがいいかどうかは判断できませんが、本来、日本の政策は、日本人が侃々諤々と議論して意見を出し合いながら、ときには政府に対して文句を言うのが健全だと思っています。ですので、世論を喚起するような、関心を持ってもらえるような記事を出していかないといけないと考えています。」

女性B 「政治家は、日本の経済について他人事のように失われた30年とよく言います。これは何が原因で誰が悪いのでしょうか。安倍首相が存命のときに、日銀は政府の子会社みたいなことを言われていて、何かおかしいのではないかと感じています。」

三澤氏 「日本のGDPは、ほかの先進国に比べると日本だけがほぼゼロ成長です。なぜ日本だけがデフレで、成長できなかったのか、一体何が原因なのか。ご指摘のように、財務省も日銀も基本的には政治家の指示やポリシーのもとでミッションをこなすのですから、子会社の日銀がやることも含めて、政治が責任を負うべきです。ただ、どうしてここまで失われた期間が長いのかという原因にはたどり着けていません。失われたという枕言葉にピリオドを打つためにどうすればいいか、当然われわれも考えています。政治に対しても、今後もそういう意識で取材を続けていきたいと思っています。」

男性B 「2つお聞きしたいことがあります。少し前にMMTで、2%の成長になるまでは日銀が買うからバンバン刷って大丈夫という話ありました。実際にインフレが2%になってきて、バンバン刷っているのは大丈夫なのですか。今後刷らなくくなる方が健全なのか、日銀は緩和を続けるのだからむしろ刷っていったほうが健全だというお話と両軸あると思うのですが、これはどちらに動くのでしょうか。2つ目は日銀の総裁の植田氏についてです。この方は、マスコミの予想に全然上がっていなかったと思うのですが、なぜなのでしょうか。また、どんな人なのか教えてください。」

三澤氏 「MMTについては、私の知る限り、これを議論の俎上に載せようという人はほとんどいません。結局は1000兆円の国債を日銀が過半数買い占めているという、いびつな状況にあるのは間違いありません。これをどこかで日銀はバランスシートを縮小していかなければならず、同時に1000兆もある国債も、選挙があるたびに補正予算を打って財政出動を続けていくことはできないと考えています。日銀総裁人事についての言い訳を言うと、毎日新聞の取材チームで誰になるかというリストを作っていて、そこに植田氏は入っていました。ただ、植田氏は実際に取材した過程で、ないと私も消していました。今回、日銀総裁人事は、岸田氏、麻生副総裁、茂木幹事長の3者が主に議論をしていたようです。麻生氏は、日銀のトップには学者は相応しくないという持論ですので、植田氏に限らず学者がトップというのはないだろうと思っていました。ですので、実際に植田氏就任の一報に触れたときは私も驚きました。日銀総裁人事の前にはNHKの会長人事もありましたが、大手商社の人が入ると思いきや、日銀OBの稲葉さんがNHKの会長になりました。だいたいはどこかでマスコミに漏れるものですが、よく最後まで漏らさずにできたなと逆に感心してしまうくらいです。植田氏は、黒田氏に負けないような積極緩和派です。ただ、ある時期インフレターゲットに否定的な発言をしていたので、もしかするとインフレターゲット2%を下げてくるかもしれないと警戒もしていました。昨日の国会での所信聴取では、そのあたりもしっかり踏襲すると言っていましたが、4月の最終週に1回目の金融政策の決定会合がありますので、そこを見てみないと植田氏ついて評価をくだすことは難しいと感じています。」

関連セミナー SEMIINAR

関連レポート REPORT

開催スケジュール SCHEDULE

2026.2.23 開催

大谷翔平を中心に回る MLBのWBC戦略

- 日時

- 2026.2.23[開始時刻]15:00[開始時刻]14:30

- 会場

- 江﨑ビル9F江﨑ホール

- WEB配信

- WEB配信あり

2025年カリキュラム CURRICULUM

タイトル 講師

01/25《2025新春特別企画》

戦後80年 日本と世界前田浩智 氏

02/15袴田事件の取材現場荒木涼子 氏

03/22大阪万博が始まる竹川正記 氏

04/19日本経済と財政を考える

インフレはどうなる、金利はどうなる今沢真 氏

05/17オウム真理教事件から30年

事件は風化したのか滝野隆浩 氏

06/14参議院選挙と世論調査

声なき声は聞こえるのか平田祟浩 氏

タイトル 講師

07/12安倍元首相の銃撃事件後の政界は田中成之 氏

08/30戦後80年 考えるべき平和栗原俊雄 氏

09/20台湾問題の今鈴木玲子 氏

10/18毎年恒例!数独の世界 2025【数独協会】

11/15中東・イスラムを読み解く三木幸治 氏

12/20もういちど月へ

(アルテミス計画)企画中