TOP > 中台問題を考える~日本にどのような影響が及ぶのか~

中台問題を考える~日本にどのような影響が及ぶのか~

2023年9月16日

成沢 健一氏

毎日新聞社 論説委員

埼玉県出身。1990年に毎日新聞社に入社し、神戸支局、鳥取支局、大阪本社社会部などを経て外信部に。2001年10月から06年3月まで香港支局、10年4月から13年3月まで中国総局(北京)。外信部副部長、政治部副部長、高松支局長、政治部編集委員などを歴任した後、23年5月から論説委員として中国や香港、台湾などに関する社説を担当している。

日本と外交関係がない台湾

現在、日本と台湾には外交関係がありません。それは、日本政府が国として認めていないということです。日本の新聞やテレビの報道でも国として扱わないとしています。新聞記事やニュースで「5カ国・地域」などという表現が出てきますが、「地域」には台湾や香港を指している場合が多くあります。しかし台湾の人々は当然、台湾は国であるとアピールしています。

台湾の正式名称は中華民国で、本島だけでなく金門島などの離島もあります。尖閣諸島については台湾も領有権を主張しており、釣魚台列島と呼んでいます。中国も尖閣の領有権を主張していますが、これは「中国と台湾は一体で台湾は中国の領土のため、台湾の一部である尖閣も中国の一部である」という論理構成です。台湾の一部として、台湾も中国も領有権を主張しているのです。

台湾の歴史

台湾では先住民族が古くから生活していましたが、14世紀ごろから少しずつ漢民族の移住が進みました。そして1624年にオランダの東インド会社が今の台南付近に拠点を置き、さらに1626年にはスペインの探検家が台湾北部に拠点を置いたことで、オランダやスペインから支配されたのです。

1662年には、明王朝の遺臣、鄭成功が率いる約2万5000人が台湾に上陸し、オランダ軍を駆逐しました。それから鄭成功一族が台湾南部に拠点を置いていましたが、中国大陸の清王朝軍が上陸し、1683年には清王朝の統治下に入りました。

清王朝の統治が続いたあと、日清戦争が起き、清が日本に敗れて下関条約を結んだことで、台湾が日本に割譲されます。それから1945年の敗戦まで、日本が植民地として台湾を統治しました。すでに清は滅んでいたため、1945年の日本軍降伏を受け入れ、統治を引き継いだのは中華民国です。

中国の国民党政権が台湾の統治を引き継ぎましたが、中国大陸で国民党と中国共産党との内戦が起き、1949年に内戦に勝利した中国共産党が中華人民共和国を建国したのです。国民党の指導者である蒋介石は台湾に渡り、実態として中華民国政府は台湾に移ります。

中国はしばらく混乱が続いていましたが、1970年代になると国際社会への影響力を強め、1971年には国連が中華人民共和国を承認しました。そこで、台湾は国連から脱退します。

当時、中国とソ連、アメリカとソ連が対立していたことから、中国とアメリカが接近し、1972年2月にはニクソン米大統領が訪中します。これに驚いた日本は、自分たちも中華人民共和国と関係を正常化しなければと考え、9月に田中角栄首相が訪中して日中国交正常化が実現しました。日本と台湾は、1952年に日華平和条約を調印して外交関係を樹立していましたが、日中国交正常化に伴い断交することになりました。

台湾では1996年には初の総統直接選挙が実施され、2000年には政権交代が実現して民主化されていきました。

台湾に対する中国の強硬な姿勢

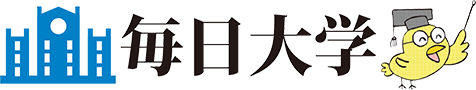

2022年の中国軍による大規模演習を含めると、4度の台湾海峡危機がありました。第1次台湾海峡危機は1954年から55年、中国軍が浙江省の島を奪取し、金門島などを砲撃しました。第2次は1958年の金門島への大規模な砲撃、第3次は1995年から96年のミサイル演習、第4次は2022年8月の大規模な演習です。

第3次のミサイル演習がおこなわれた背景には、1996年の初の総統直接選挙がありました。国民党でありながらも独立志向が強いと中国が批判していた李登輝氏が総統候補として立候補したため、彼の当選を妨害しようと圧力を加える目的で、中国軍はミサイル演習をおこなったのです。しかし結果として、台湾の人々が李登輝氏を支持したため逆効果でした。このときにアメリカが空母2隻を近海に派遣したことで、中国軍もミサイル演習をやめざるを得ませんでした。アメリカの軍事力をまざまざと見せつけられた中国は、軍事力の増強に力を入れるようになり、現在3隻目の空母の就役に向けた動きを具体化させるところまできています。

「一つの中国」を巡る日米の立場

1972年にニクソン米大統領が訪中した際に発表した米中共同声明、いわゆる上海コミュニケは「一つの中国」について記しています。中国と台湾は「一つの中国」の中にあり、台湾はあくまでも中国の一部だという概念です。中国側の立場として、中華人民共和国政府は中国唯一の合法政府であり、台湾は中国の一省であるため、台湾解放は他のいかなる国も干渉の権利を有しない、中国の国内問題だと明記しました。

これに対してアメリカ政府は、台湾が中国の一部だとする「一つの中国」を認識し、異論を唱えないとしました。これは、その通りだと認めたのではなく、中国がそう言っていることは認識している、という少し引いた言い方です。

一方、1972年9月の日中共同声明で、中華人民共和国政府は台湾が中国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明しました。日本政府は、この中国の立場を十分理解し、尊重するとしました。中国の表明をそれなりに尊重するが、全く同じ立場であるというわけではないという含みを残しています。

中国は、アメリカと日本が、「異論は唱えない」「中国の立場を尊重する」としたことから、日米両国が台湾問題に関与してくると強く反発します。

台湾と米中の関係の変化

台湾とアメリカの関係を見てみると、1979年1月に米中の国交が正常化され、これにより台湾はアメリカと断交します。しかし、その後も実質的な関係を維持するため、アメリカの議会が主導してできたのが台湾関係法です。これは、台湾への防衛的武器の供与を規定しており、1979年4月にカーター大統領が署名して成立しました。今でもアメリカが台湾に武器を供与しているのは、これが根拠なのです。

また、アメリカの大統領と議会は、台湾の人々の安全が脅威にさらされた場合、対抗するための適切な行動を決定するとも明記しています。ただ、本当に台湾を守るために武力行使するのかについて、台湾関係法には、はっきりとは書かれていません。中国の台湾に対する武力行使への抑止力の一環として、あいまい戦略をとっているのです。

では、台湾と中国の関係はどのように変化したのでしょうか。米中国交正常化と同じ年の1979年1月、中国が「台湾同胞に告げる書」を発表しています。当時の最高実力者である鄧小平氏が主導し、台湾に対して平和的統一を呼びかけたのです。敵対関係を終わらせ、「3通」、つまり交通・通信・通商の直接交流を提案しました。当時の台湾政府はこれに反応しませんでしたが、その8年後である1987年に台湾の人々の中国大陸への親類訪問に同意してから、交流が進んでいきます。

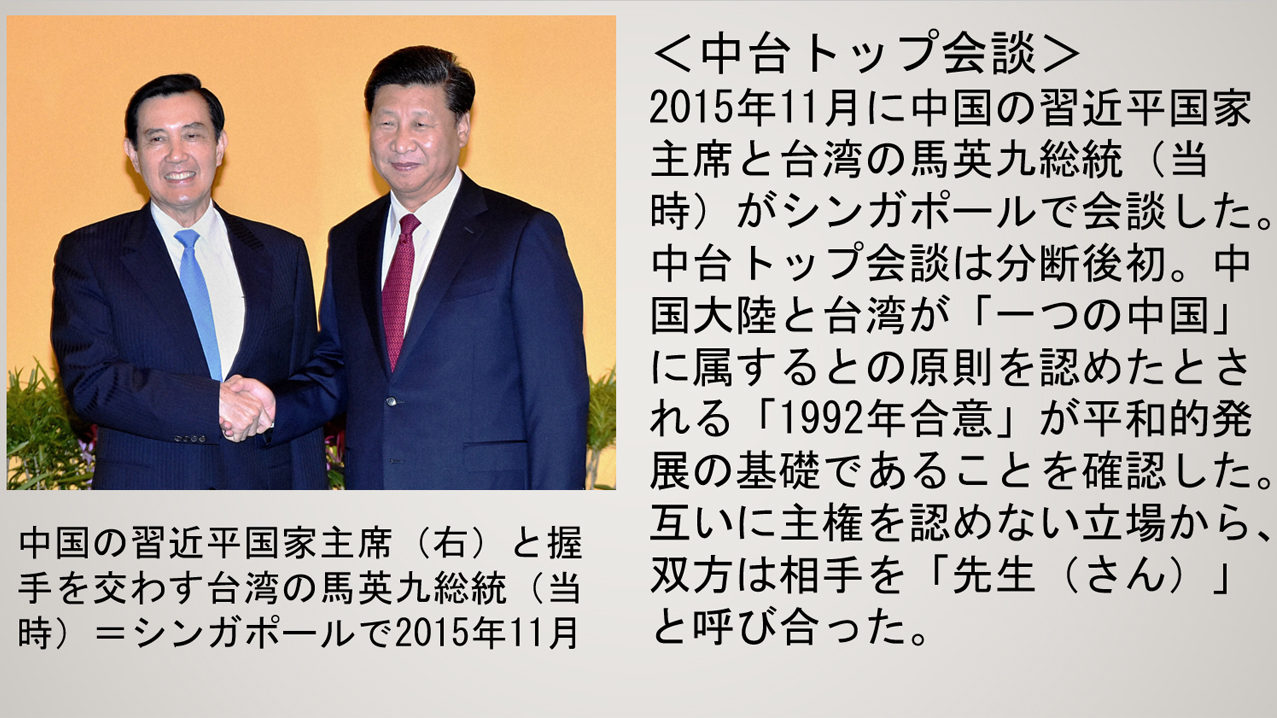

「1992年合意」も中台交流のポイントです。中国共産党と台湾の国民党政権が、政府とは別の窓口機関を作って協議を進め、1992年に双方の代表による協議で達したとする共通認識が、この「1992年合意」です。

双方は互いの主権を認めていませんが、中国大陸と台湾は不可分の領土であるとする「一つの中国」の原則を確認したとされています。しかし、「一つの中国」について、中国共産党は中華人民共和国、国民党は中華民国と解釈しており、それぞれの解釈に委ねて、折り合いをつけたと言われています。今の蔡英文政権と民進党は、「一つの中国」と「1992年合意」を認めていません。そのため、中国と民進党政権の対話が進んでいないのです。

台湾の総統選をめぐる主な動き

1996年3月に初めて直接選挙がおこなわれ、国民党の李登輝氏が当選しました。李登輝氏は4年間務めて引退しましたが、2000年3月の選挙では国民党が分裂し、2人の候補が立ちました。これにより、野党である民進党の陳水扁氏が当選し、初めて政権交代が実現したのです。

2004年3月には、再度、陳水扁氏が出馬しました。国民党の連戰氏が優勢で、陳水扁氏の敗北が予想されていましたが、投票日前日に遊説中の陳水扁氏が銃撃を受けたことが大きなニュースになりました。同情票も集まり、僅差で陳水扁氏が再選を果たしたのです。

台湾の総統は2期までしか務めることができないため、3選を目指す必要がない陳水扁氏は再選後、独立志向を強め、さまざまな形で独立をちらつかせる動きをしました。これにより、あまりにも中国との緊張が高まったことから、当初は関係の良かったアメリカも、距離を置くようになりました。

台湾の人々は、現時点での独立や統一を望まず、大多数が広い意味での現状維持を求めています。そのため、政治家が極端な行動に走ると人気が急落します。2008年3月の総統選では民進党の候補が惨敗し、国民党の馬英九氏が当選したことで、2回目の政権交代が実現しました。

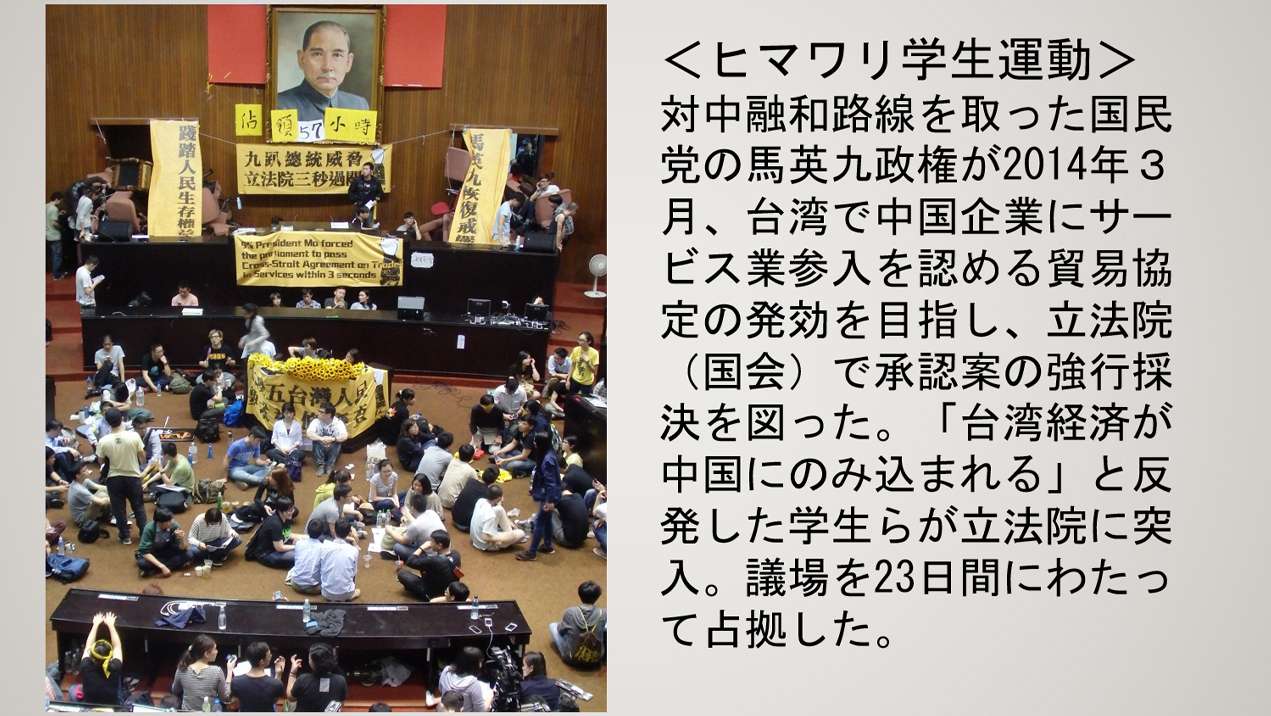

馬英九氏は中国との関係改善を重視し、2012年に再選されて2期目に入ると、台湾で中国企業にサービス業参入を認める貿易協定の発効を目指しました。2014年3月、立法院(国会)で承認案の強行採決を図ると、「台湾経済が中国にのみ込まれる」と反発した学生らが立法院に突入し、議場を23日間にわたって占拠しました。これは「ヒマワリ学生運動」と呼ばれています。

馬英九氏は2015年11月、シンガポールで習近平国家主席と会談しました。分断後初めての中台トップ会談です。しかし、台湾の有権者からは国民党政権が対中融和路線に走り過ぎたと判断され、2016年1月の総統選では民進党の蔡英文氏が当選し、3回目の政権交代が実現しています。

蔡英文氏の1期目は、大きな成果が上げられず、中国からの圧力も強くなり、再選は難しいと思われていました。しかし選挙前年、香港での民主化運動弾圧の動きが強まったことで、台湾の人々が、やはり中国に統一されたくないという思いを強くしました。2020年1月の選挙では蔡英文氏が再選し、現在に至っています。

蔡英文政権に対する中国の圧力

馬英九政権時代は中国による外交的な切り崩しがほとんどなく、蔡英文政権が発足した当時は22カ国と外交関係がありました。しかし、民進党政権を敵視する中国は蔡英文政権発足後、台湾と外交関係を結ぶ国に多額の援助をちらつかせ、中国と国交を結んで台湾と断交するように迫っていきました。現在、台湾と外交関係があるのは13カ国です。小規模な国が多く、台湾は外交的に孤立しています。

一方で、日本やアメリカとの関係は非常に強まっており、大使館の代わりに代表処を置き、経済や文化の面で緊密な関係を築いています。政府間の外交はできませんが、議員外交として、最近は日本の政治家も相次いで台湾を訪問しています。

中国からの圧力という点で特筆されるのは、世界保健機関(WHO)の総会参加問題です。台湾は国連に加盟していないため、WHOの正式なメンバーにはなれません。馬英九政権ではオブザーバーとして総会への参加が認められていましたが、蔡英文政権になってからは、それすらも認められていません。

また、台湾海峡周辺での軍事演習では、事実上の境界線となっている台湾海峡の中間線を、中国の軍用機が越えて威嚇するという状況が増えています。

さらに、台湾産のパイナップルの輸入制限や、マンゴーの輸入停止もおこなわれています。その一方で、国民党の首長がいる地域の特産フルーツであるバンレイシについては、最近になり中国が輸入を再開したそうです。そして、中国の団体旅行の解禁先に、台湾はいまだに対象として含まれていません。

習近平氏の台湾政策

習近平氏は、「台湾同胞に告げる書」の発表から40年となったことに合わせて、2019年1月2日に演説をしています。そこで5項目の台湾政策を挙げました。それは、平和統一の実現、「1国2制度」の適用、「一つの中国」の堅持、中台経済の融合、同胞・統一意識の増進です。

現在、「1国2制度」は香港に適用されています。主権は中国のもとにあり、国防も中国が担いますが、香港の人々が自分たちで香港の政治や経済のシステム、司法制度などを治めるものです。返還当初は中国も香港のスタイルを尊重していましたが、2014年の雨傘運動から徐々に締め付けを強化し、2020年に国家安全維持法を制定してからは、反対勢力を大弾圧している状態です。メディアも、政府に批判的だった「りんご日報」が廃刊になり、「1国2制度」は、ほぼ有名無実化しています。香港を見れば約束が破られるのは目に見えているということで、台湾のおよそ9割の人が「1国2制度」は信用しないという調査結果が出ています。

中国の人々は、アヘン戦争以降に列強諸国に蹂躙され、非常に弱い国になってしまったという思いが強く、それ以前の姿に戻したい、世界に影響を与えられる国になりたいと考えています。そのため、中華民族の偉大な復興を、建国100周年にあたる2049年までに実現したいのです。かつては清の統治下にあった台湾を、自分たちの支配下に置かないことには、中華民族の偉大な復興にならないという考えもあり、なんとか台湾を統一したいという思いがあるのです。

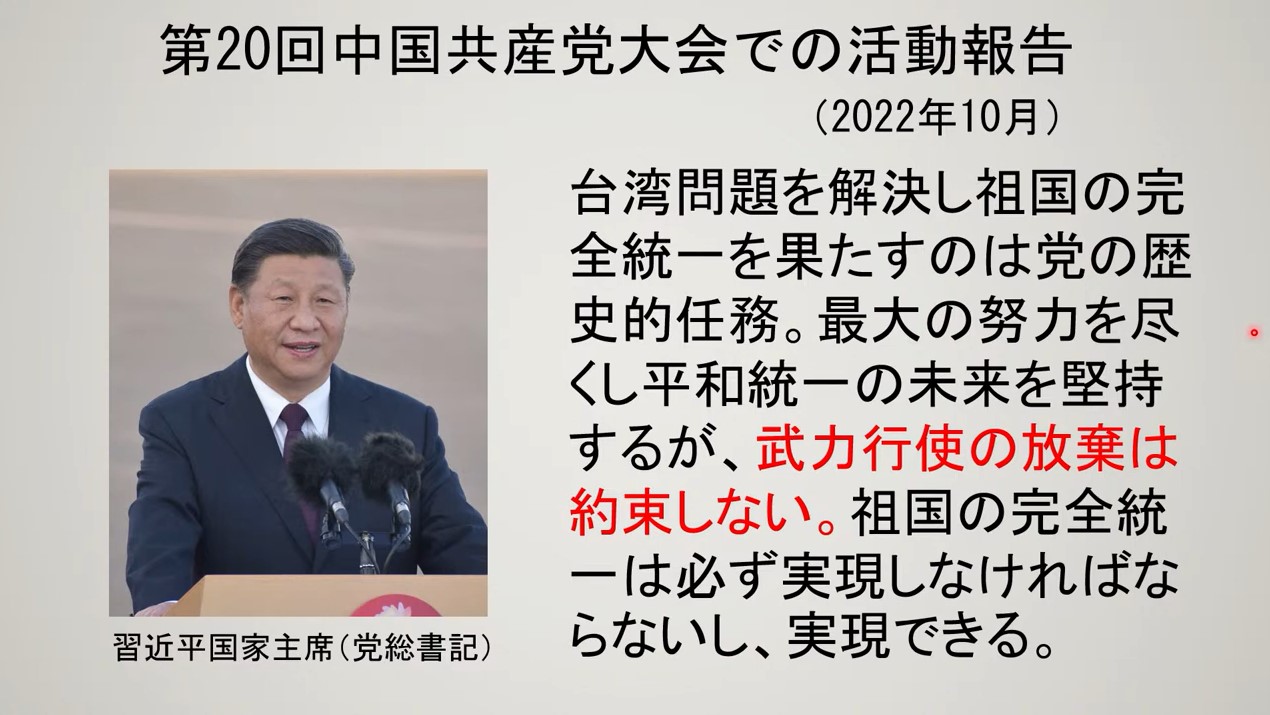

2019年1月2日の演説では、平和統一を表明していますが、2022年10月の第20回中国共産党大会で習近平国家主席(党総書記)は、台湾問題を解決し、祖国の完全統一を果たすのは党の歴史的任務であり、最大の努力を尽くして平和統一の未来を堅持するが、武力行使の放棄は約束しないと発言しました。これは世界に大きな衝撃を与えました。

2023年4月には、呉江浩氏が駐日中国大使に着任し、日本記者クラブで講演しました。このとき、台湾が独立しないための抑止力として、武力行使の放棄を約束しないのだと説明しています。独立しなければ武力行使もしないというニュアンスですが、中国との統一が遠ざかったと中国が認識した場合、武力行使の可能性もあるという言い方にも聞こえるのです。この武力行使については、世界が非常に関心を持って見ている状況です。

台湾総統選の争点

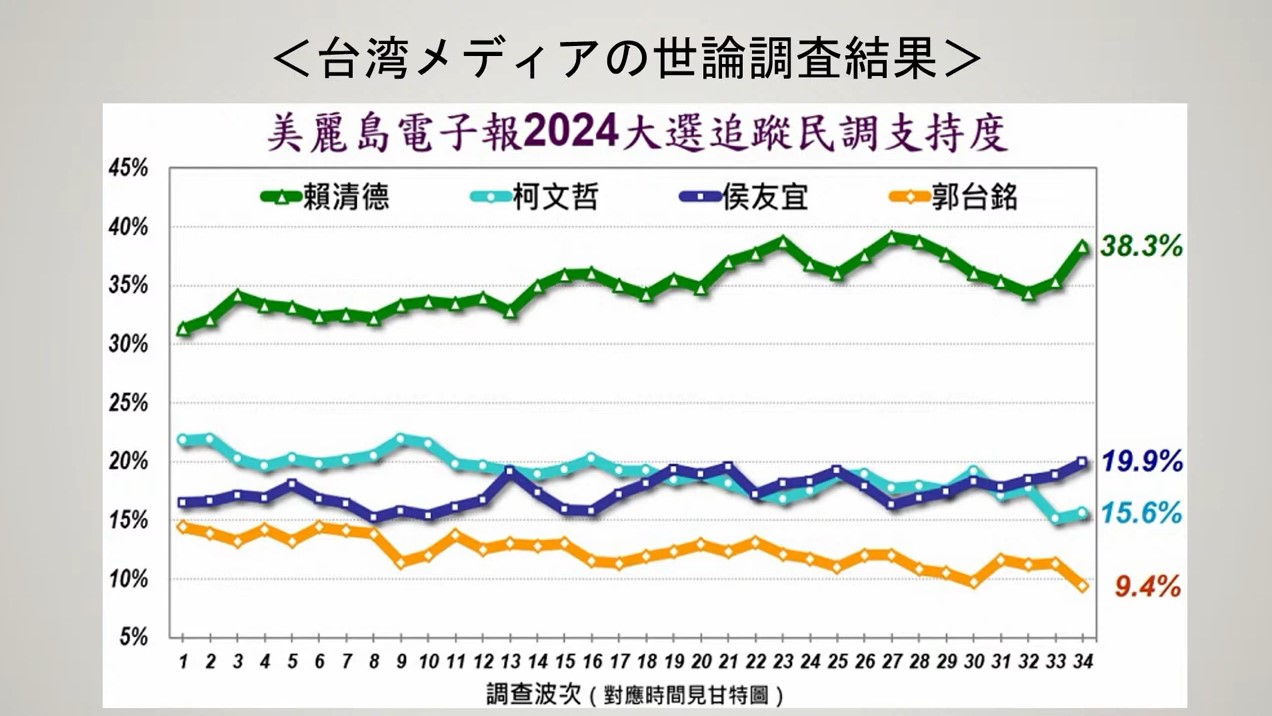

中国が台湾政策を打ち出すなか、中台関係に大きな影響を及ぼすと思われる台湾の総統選が、2024年1月13日に実施されます。現在、4人が立候補を表明しています。

最大の争点は、今後の中台関係です。もし民進党候補が当選した場合、初めて3期連続で政権を担うことになります。引き続き民進党政権が続くのか、それとも政権交代するのかが非常に注目されていますし、中国は民進党政権の継続をなんとしてでも阻止したいのが本音でしょう。

民進党の候補者は、現副総統である賴清徳氏です。独立志向を示すような発言を過去にしており、中国やアメリカも警戒していましたが、総統選に立候補するにあたり、現状維持路線を引き継ぐことを強調しています。

最大野党の国民党からは、現新北市長である侯友宜氏が立候補しています。手堅い市政運営と飾らない人柄で公認争いに勝利しましたが、国民党は中国との関係強化に積極的なため、国民党以外の有権者の支持がなかなか伸びないという状況です。

3人目は、第3政党である台湾民衆党の主席、柯文哲氏です。国民党と民進党の対立が続いてきたなかで、双方への不満の受け皿になることを目指しています。率直な物言いをするため、若者から一定の支持を集めています。しかし、幅広い支持を得るまでには至っていないようです。

4人目は、無所属で鴻海(ホンハイ)精密工業の創業者として知られる郭台銘氏です。国民党の公認争いで敗れ、一度は侯友宜氏の支持に回りましたが、諦めきれず無所属で出馬することを表明しました。しかし、野党が多く立つと票が分散するため、一本化できないかということも郭台銘氏は主張しています。

現状、美麗島電子報という地元メディアの世論調査では、賴清徳氏が38.3%と圧倒的にリードしています。侯友宜氏が19.9%で2位、3位が柯文哲氏で15.6%、郭台銘氏は9.4%です。郭台銘氏は中国との関係が強いという印象があり、中国と平和協定を結ぶべきだと主張しているため、支持が得にくいようです。

中台の緊張が及ぼす日本への影響

総統選の結果によっては、中台の緊張がさらに高まることが予想されます。その場合、日本も無関係ではいられません。

「台湾有事は日本有事」という言葉を耳にされた方も多いのではないでしょうか。これは2021年12月、安倍晋三元首相が台湾で開かれたシンポジウムにオンラインで出席して講演した際に述べたものです。安倍元首相は「台湾への武力侵攻は地理的に必ず日本の国土に重大な危険を引き起こす」「台湾有事は日本有事、すなわち日米同盟の有事でもある」「日本と台湾、民主主義を奉じる全ての人々は、習近平主席と中国共産党のリーダーたちに繰り返し誤った道に踏み込むなと訴え続ける必要がある」と指摘しました。

日本の2023年版防衛白書は、台湾海峡での軍事バランスが「中国側に有利な方向に急速に傾斜」しているとの認識を示しています。

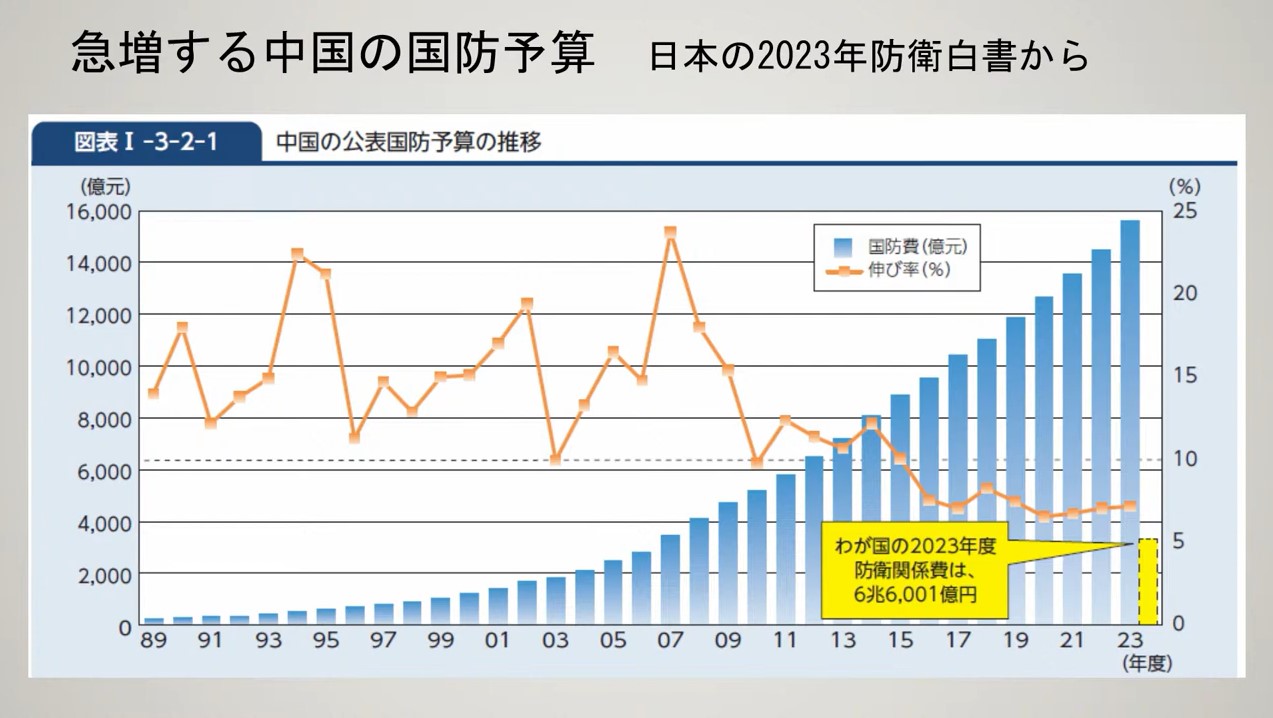

急増している中国の国防費と軍事演習

最近は中国の景気が悪くなってきているため、国防費の伸び率は10%を割っていますが、それでもおよそ30兆円、日本の防衛関係費の5倍近い予算を組んでいます。また、中国は宇宙開発やその他の名目で、さまざまなところに予算を入れているため、どこまでが国防予算なのかわかりません。実態としては、さらに多くの費用を計上しているのではないかとも言われています。

そうした中で軍事演習も頻繁におこなっています。2022年8月の大規模演習では、台湾周辺へミサイルを撃ち込み、一部は日本の排他的経済水域(EEZ)内にも着弾したため、日本にも非常に大きな衝撃を与えました。

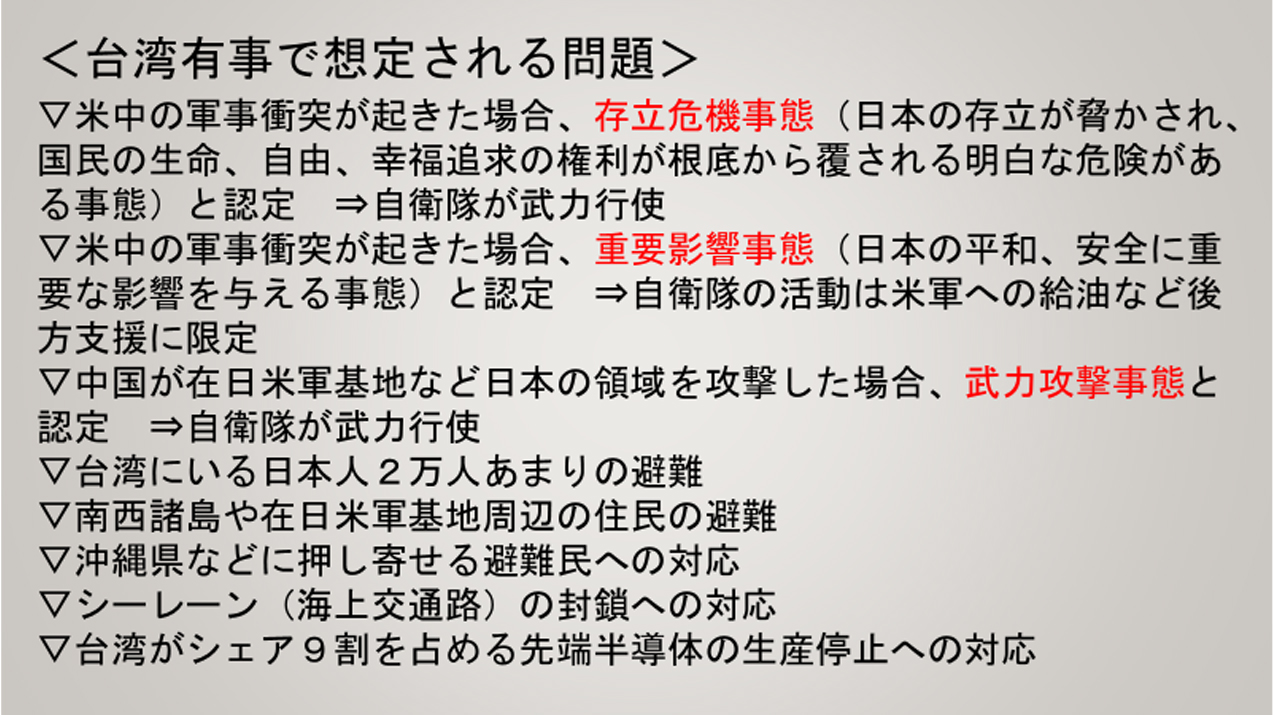

台湾有事で想定される問題

台湾有事を起こさないことが重要ですが、万が一起きてしまった場合は、どのような問題が想定されるのでしょうか。アメリカは台湾を防衛する方向性を示しているため、中国から台湾への武力行使があった場合、米中が軍事衝突する可能性もあります。そのような状況になると、日本は日米同盟があるため、集団的自衛権の発動が可能になります。

その場合、二つの事態認定が考えられます。一つは存立危機事態です。日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があると日本政府が認定した場合は、自衛隊が武力行使できるようになり、日米が共に中国軍と戦うことが想定されます。

二つ目は重要影響事態です。日本の平和、安全に重要な影響を与える事態であると日本政府が認定した場合には、武力行使まではおこなわず、アメリカ軍への給油などに限定した後方支援になるでしょう。

中国軍が台湾への攻撃にとどめず、アメリカも出てくる可能性があると認識した場合は、在日米軍基地など日本の領域を攻撃する可能性も考えられます。その場合は、日本にも攻撃が加えられているのですから、武力攻撃事態と日本政府は認定することになり、日米共同作戦として中国軍と戦火を交える可能性があります。

また、台湾在住の約2万人の日本人や、在日米軍基地周辺や南西諸島の住民の避難をどのようにするかといった、軍事的な対応以外にも考えるべき問題は多いのです。

さらに、台湾から最も近いのは南西諸島のため、日本に多くの住民が避難してくる可能性も考えられます。その対応をどうするのかという問題も出てきます。

シーレーン(海上交通路)についても考える必要があります。台湾海峡周辺やバシー海峡は、重要なシーレーンです。日本はエネルギーを中東に頼っているため、このシーレーンが封鎖された場合、どのように対応していくかも大きな問題の一つです。

台湾に本社がある半導体受託生産の世界最大手「台湾積体電路製造」(TSMC)は、先端半導体の分野で約9割のシェアを占めています。ここの生産停止や工場の破壊があれば、世界経済も大混乱するでしょう。また、中国に対して、日本や欧米諸国が経済制裁を加えることになると、現在のロシアに対する経済制裁とは比べ物にならない、世界経済への影響が考えられます。そういったことを考えると、台湾有事が起きるということは、世界への破滅的な影響があると言えるでしょう。このような事態を起こさないように、いかに中国との緊張関係を緩和しながら外交努力をしていくのかも重要です。

東アジアの安定のために

中国は、東京電力福島第1原発の処理水海洋放出問題への対応を見ても本当に厄介な隣人だと思いますが、中国をただ非難しているだけでは事態は前に進みません。状況を冷静に見て、海外の情報を得ている、そういった中国人を増やしていくことが、独善的な中国共産党の宣伝の効果をなくすことに繋がっていくのではないでしょうか。

世論調査の結果を見ると、日本を実際に訪れたことがある中国人は、訪れたことがない人よりも日本に対する好印象を抱く傾向が表れています。その意味でも、さまざまなレベルで日中の交流を促進していく意義があると言えます。

中国共産党と中国人を分けて考え、少しでも日本のファンを中国人に増やしていくことが、結果的に中国との関係改善につながり、広い意味で東アジアの安定につながっていくと思います。

質疑応答

「習近平氏が国家主席になってから、急激に好戦的になり、日本が追い込められていると感じます。なぜ、このようになってしまったのでしょうか。」

成沢氏 「習近平氏は、共産党の高級幹部の息子で、本人は毛沢東を尊敬しており、共産党の正統性を維持しながら統治を強化していきたいと考えているようです。前国家主席の胡錦濤氏までは、もう少し国際社会に目を向け、経済改革をしようという意識が見られました。しかし、習近平指導部はそれよりも共産党の支配をいかに強めるかという流れの中で、たとえば7月の改正反スパイ法施行や反対勢力の排除などをおこなっています。現在は、経済も不動産不況が深まっていますし、外交的にも強硬姿勢にならざるを得ないのかもしれません。」

「若者から見ると、国交正常化や、その後の流れに、あまり実感を持てません。今若者が、中台問題ないし東南アジアの問題を勉強していく上で、ここを特に学んでほしいというところがあれば、ご教示ください。」

成沢氏 「中台問題は、それぞれの立場を理解しないと読み解くのが難しいと思います。総統選に関して言えば、候補者たちのキャラクターに注目してみると理解が深まるはずです。また、選挙の演説会場に行くとまるでお祭りのようです。演説の後ろでキーボードを演奏したり、聴衆も声援で応えたりします。台湾では、選挙は最大の娯楽じゃないかというほどの盛り上がりを見せます。若者には海外に出ていただいて、そういう姿を、ぜひ見ていただきたいです。日本では若者の投票率は低い状況ですが、台湾では若者も積極的に選挙に参加しているので、そういった姿を見ていただいたら、自分たちの政治に対するスタンスも変わるかもしれませんし、台湾への理解も深まるのではないかと思います。」

関連セミナー SEMIINAR

関連レポート REPORT

開催スケジュール SCHEDULE

2026.2.23 開催

大谷翔平を中心に回る MLBのWBC戦略

- 日時

- 2026.2.23[開始時刻]15:00[開始時刻]14:30

- 会場

- 江﨑ビル9F江﨑ホール

- WEB配信

- WEB配信あり

2025年カリキュラム CURRICULUM

タイトル 講師

01/25《2025新春特別企画》

戦後80年 日本と世界前田浩智 氏

02/15袴田事件の取材現場荒木涼子 氏

03/22大阪万博が始まる竹川正記 氏

04/19日本経済と財政を考える

インフレはどうなる、金利はどうなる今沢真 氏

05/17オウム真理教事件から30年

事件は風化したのか滝野隆浩 氏

06/14参議院選挙と世論調査

声なき声は聞こえるのか平田祟浩 氏

タイトル 講師

07/12安倍元首相の銃撃事件後の政界は田中成之 氏

08/30戦後80年 考えるべき平和栗原俊雄 氏

09/20台湾問題の今鈴木玲子 氏

10/18毎年恒例!数独の世界 2025【数独協会】

11/15中東・イスラムを読み解く三木幸治 氏

12/20もういちど月へ

(アルテミス計画)企画中