TOP > 《新春!特別企画》 政治はこれでいいのか

《新春!特別企画》 政治はこれでいいのか

2023年1月11日

前田 浩智氏

毎日新聞社 主筆

1960年北海道生まれ。93年に政治記者となり、当時の森喜朗自民党幹事長を担当した。首相官邸、自民党、公明党、厚生労働省、外務省などを受け持ち、細川護熙政権以降の中央政界を取材した。小泉純一郎政権では首相官邸キャップ。政治部長、編集編成局次長、論説委員長を歴任し、2021年から主筆。BS-TBS「報道1930」にコメンテーターとして出演した。医療、年金、介護、人口減少問題も取材テーマにしている。

岸田内閣の評価

岸田首相は、聞く力とよく言いますが、聞く力を存分に発揮して快走したのは、2022年の春から夏まででしょう。とにかく不満があると思えば対応してきました。たとえばオミクロン株の水際対策では、外国人の新規入国禁止を素早く行い、また18歳以下への10万円給付もすぐに認め、さらに濃厚接触者でも無症状の受験生は別室で試験を受けることもできました。このように、何か不満があると思えば、そこに走っていって話を聞き、寄り添って決断してきたのです。

そして2022年1月の年頭会見では、「一度決めたとしても、状況が変化したならば柔軟な対応をすることも躊躇(ちゅうちょ)してはならないと思っている」と発言しました。前の2人の首相が、どちらかというと数の力を頼みにして、異論があってもあまり耳を傾けず政策を押し通していたため、聞く力はプラスのイメージで国民に受け取られたのだと思います。

反面、首相や政府の決定は、そう簡単に覆すものではないという批判もかなりありました。それでも岸田首相は、安倍氏はトップダウンだが、自分はボトムアップだと話しています。政治哲学の信条が違うとして、構わずに走ったわけです。

岸田内閣の深刻な状況

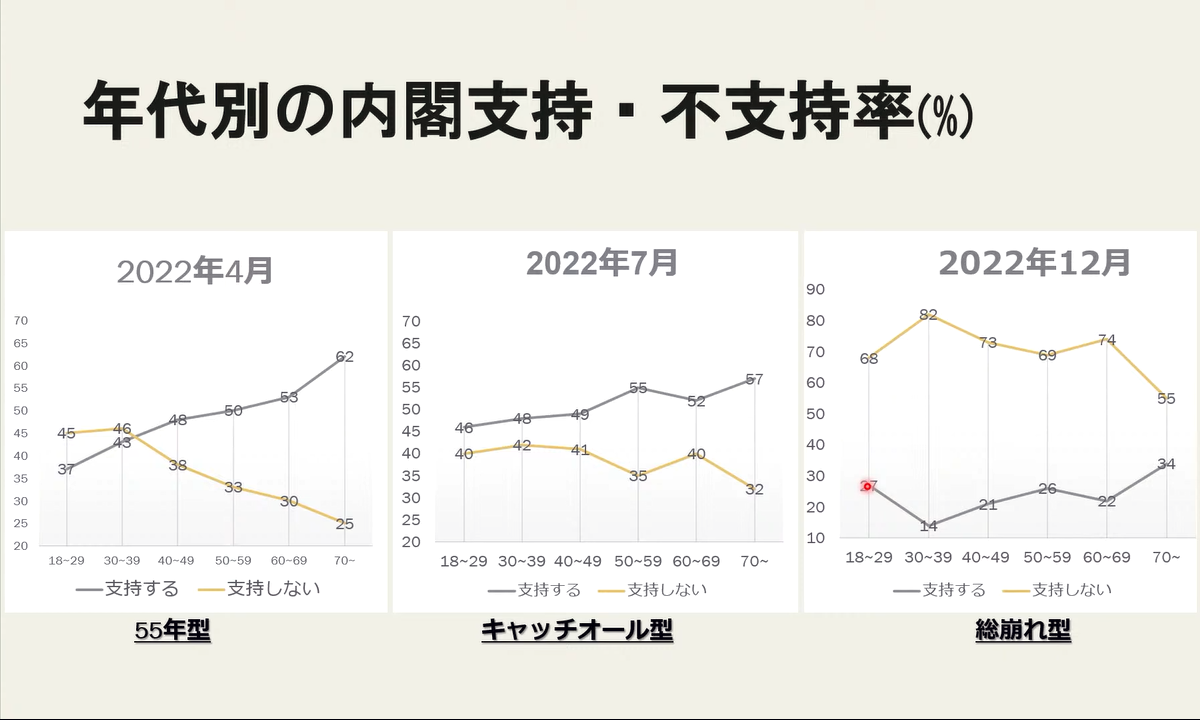

岸田内閣は発足当初より、支持率50パーセントほどを維持して、安定的に続いていました。ところが2022年の9月に入って支持率は一変し、ほとんどの調査で不支持率が支持率を上回るという逆転の世界になったのです。しかし現在の岸田内閣の状況は、単に支持率より不支持率が高いということだけでなく、細部まで見てみると深刻な状況が見えてくるのです。

安倍内閣では、有効求人倍率も戻り、アベノミクスによって効果が現れ、株価が上がったこともあり、若者のほうが高齢者より自民党支持が高い傾向にありました。岸田内閣もその状況を引き継いでいましたが、半年ほど経つと、高齢者の支持が高く、若者の支持は低くなり、昔の傾向に戻ったのです。

それが、参院選があった夏になると、どの世代でも支持率が不支持率を上回り、総崩れの状況になりました。

現在も、どの世代でも不支持が支持を大きく上回っています。どの年代にも取っ掛かりがないため、どこを見て政治をすれば逆転の手掛かりが得られるかというものがありません。そのような意味で、深刻な状況ということになります。

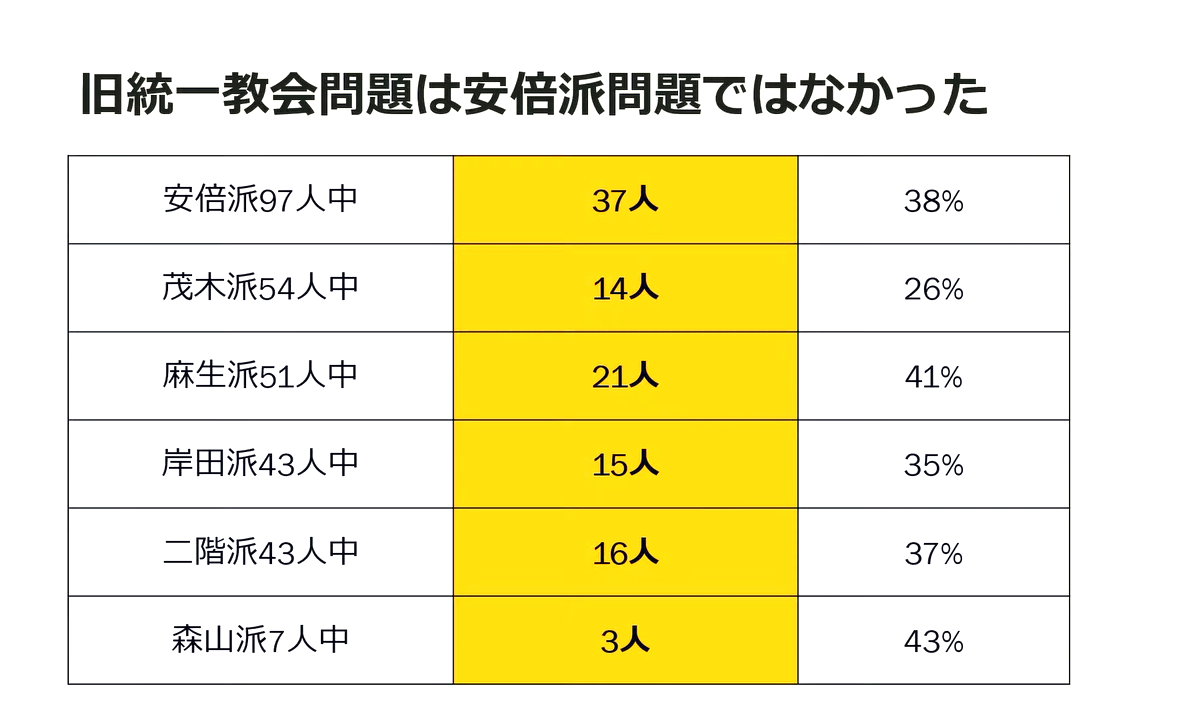

岸田内閣がこのような深刻な状況になったのは、旧統一教会の問題が大きかったと思います。安倍氏の祖父である岸信介元首相と旧統一教会に接点があったことから、旧統一教会の問題は清和会の問題だと、おそらく岸田首相もそう考えていたと思います。しかし調査を行うと、安倍派の問題だけではなかったのです。確かに、旧統一教会と関係のあった安倍派の人数は37人と多くいましたが、割合で見ると麻生派のほうが多かったのです。私は、このときの危機管理が足りなかったと思っています。

平時から有事へ、求められる変化

旧統一教会問題について、岸田首相は徹底的に調査を行ったのでしょうか。確かに、2022年8月の内閣改造時、旧統一教会との接点が指摘されていた閣僚は外されました。しかし次の閣僚を登用する際には、徹底的な調査はされなかったようです。そこまで旧統一教会問題が自民党にまん延しているという意識はなかったのかもしれません。しかし様々な調査不足の結果として、山際氏、葉梨氏、寺田氏、秋葉氏の4閣僚の辞任という辞任ドミノが起きたのです

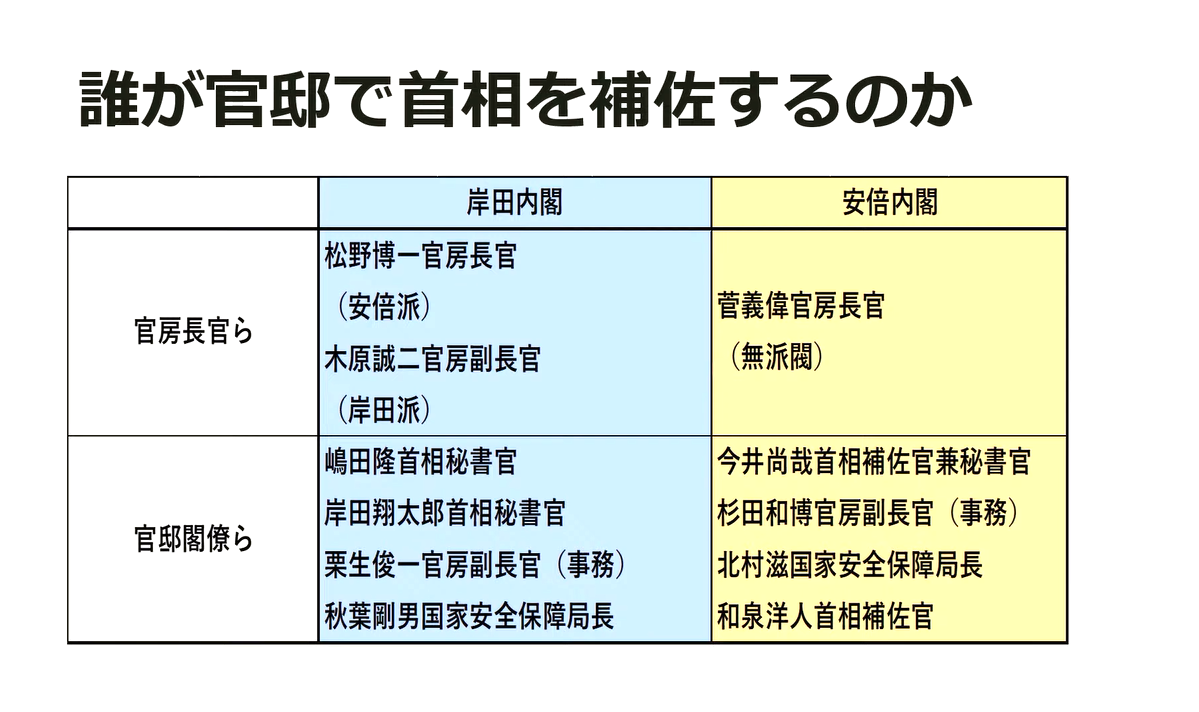

では、なぜこのような結果になったのでしょうか。岸田首相は、秘書官と宏池会の側近で固める、「チーム岸田」が政策立案する官邸主導を考えていました。岸田官邸になり、秘書官も霞が関の審議官級以上の人たちが陣取り、霞が関の意見を吸い上げて、政策の歯車を回していく体制を目指したのだと思います。

ところが、安倍氏銃撃事件から一気に変わり、さらにロシアのウクライナ侵攻、物価高等、いわゆる平時ではなく有事モードへの変化が必要になりました。平時では、様々なところに目を配り、きれいに皆さんの意見を吸い上げて、落としどころを探していけるものです。しかし、有事では危機の度合いによって、優先順位を決め、限られたエネルギーを優先順位の高いものから投入していくという、また別の判断が求められます。このような状況では、岸田首相の調和型の柔らかい構造を、有事用に変化させなければならないのですが、変化した様子はありません。

首相を支える人物

岸田首相からの信頼度が高い木原氏ですが、国会対策の呼吸合わせや、逆算しての日程調整等もきちんとできず、官邸内の統率は今一つの状況です。また、経済産業省の次官も務められた嶋田氏の起用は相当に格の高い人事ですが、矩を踰えない人のようで目立ちません。そして松野氏は、記者会見のさばきは安定していますが、さらに目立ちません。このような、誰が岸田首相を支えているのか分からない状況に有事が重なったことが、現在の低迷期につながっているのではないでしょうか。

長男の翔太郎氏を秘書官に起用したことについて、かなり批判を受けていましたが、私は全否定したくはありません。トップは孤独です。偉くなればなるほど、その期間が長くなればなるほど、孤独は増していきます。異論がある人が、官邸や公邸に来訪し、意見することはなかなかありません。翔太郎氏の秘書官起用は、そこを感じ取る、聞き取るという役目を果たし、首相に何か直言ができれば、それが岸田首相の決断の大きな助けになることもあるのではないかと現時点では思っています。

長男の翔太郎氏を秘書官に起用したことについて、かなり批判を受けていましたが、私は全否定したくはありません。トップは孤独です。偉くなればなるほど、その期間が長くなればなるほど、孤独は増していきます。異論がある人が、官邸や公邸に来訪し、意見することはなかなかありません。翔太郎氏の秘書官起用は、そこを感じ取る、聞き取るという役目を果たし、首相に何か直言ができれば、それが岸田首相の決断の大きな助けになることもあるのではないかと現時点では思っています。

以前、安倍内閣を支えていた官僚の方々と話したことがあります。そのとき、第一次安倍政権を、たった1年で終わらせてしまったのは本当に痛恨で、二度とそういう目に合わせてはいけない、それがわれわれの共通した思いですと、しきりに繰り返していました。今、振り返ってみると、こういう思い、こういうパッションを持った人たちがいたから、安倍政権の7年8カ月につながったのだと思います。それが今の岸田首相にあるのかというと、そこがなかなか見えてきません。

派閥のバランスを重視する、岸田首相の構想

私が気になるのは、岸田首相のやりたいことが1年3カ月を過ぎても分からないことです。確かに岸田首相は人の意見を聞きます。しかし、他の多くの政治家と決定的に異なるのは、自分はこういうことをしたいと思っているが、あなたはどう思うか、どうすればいいと思うか、という聞き方をほとんどしないことです。

前にあるテレビ番組で、やりたいことを問われた岸田さんは、人事と答えました。少子化対策や外交安保ではなく、人事です。私は、8月の内閣改造時の顔ぶれを見たときに、派閥のバランスがきれいに取れていて、単に順送りではなく、見識のある人をある程度入れていて、なかなか目配りができた人事だなと思いました。ですが本来は、自分がこういうことをやりたいからこの人をまず持ってくる、というふうに考えるものです。しかし、その考えはなく、あるのは派閥のバランスなのです。

岸田派は第4派閥ですから、麻生氏や茂木氏が納得しないと問題閣僚も辞めさせられません。どうしても派閥間でバランスを考え、配慮が先に立つため、問題閣僚の更迭も時間がかかり、後手に回って傷口が広がるのです。そして、このようなことが起きること自体が、まさしく政治はこれでいいのかと感じるところなのです。

安全保障政策の大転換

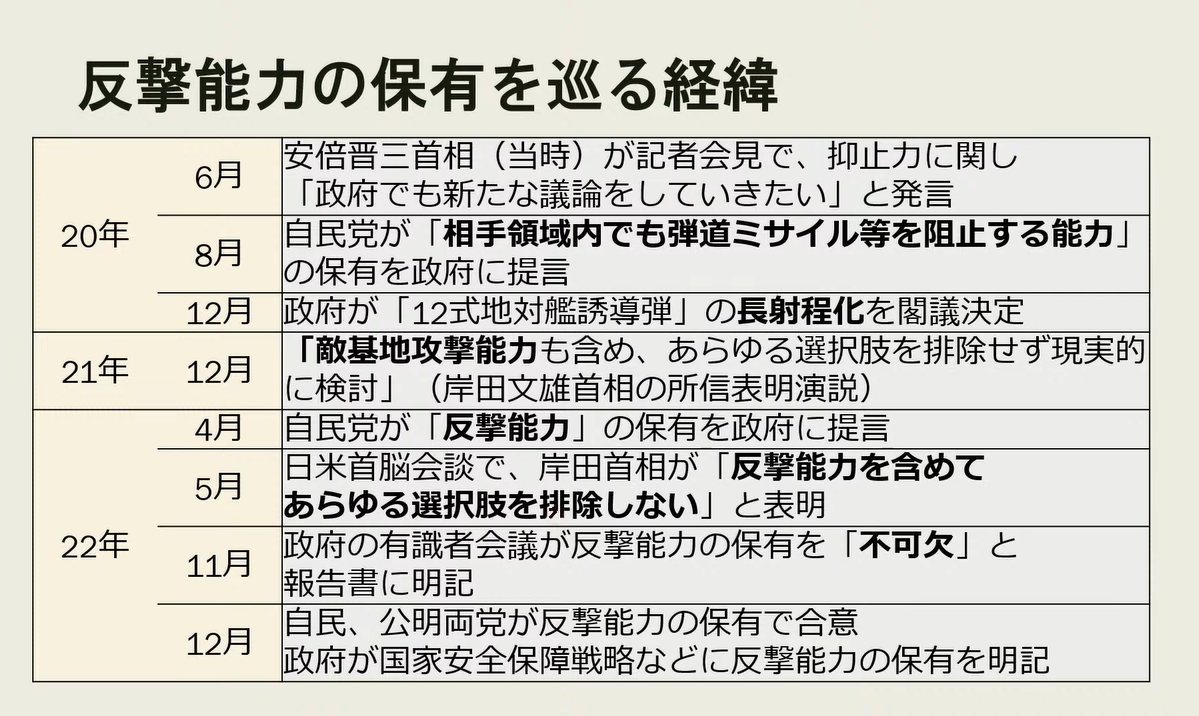

何をしたいのか見えてこない岸田首相が、この半年で空気に乗じるように様々な政策を大転換させています。1つが、安保政策の大転換です。ここで一番の問題は、岸田首相は、これまで反撃能力、いわいる敵基地攻撃能力について問われても、「あらゆる選択肢を排除しない」と繰り返すばかりでした。2022年11月の有識者会議では、反撃能力の保有は「不可欠」と報告書に明記されましたが、この会議は財務省が仕掛けたもので、防衛増税の地ならしのような、世論形成のために考えられたものでした。しかも開催は、たった4回、防衛政策の専門家ばかりでもないメンバーで議論し、不可欠という結論を出したようです。このような報告書でも、岸田首相は世論の手続きを踏んでいると言いますが、これは手続きと言えるのでしょうか。そして12月に入り、自民公明両党が反撃能力の保有で合意したのです。

反撃能力、敵基地攻撃能力は憲法違反ではありません。憲法が妨げるものではありませんが、日本は保有しないと言ってきたのです。

確かに2月のロシアのウクライナ侵攻は、多くの常識を超えたものでした。1月の時点で、ロシアが侵攻すると発言した専門家はほとんどいませんでした。しかし、ロシアはウクライナ侵攻を始めました。間もなく1年が経とうとしていますが、全く停戦の目途は見えません。

日本の周りには、権威主義国家のロシアや北朝鮮、中国があり、世界のなかでも過酷な地政学的な位置付けだと思います。こういうところは戦争をすると言うと、本当に戦争ができるのです。ただ、防衛は国民の理解と協力なしに持続しません。本当の防衛を考えるのなら、国民に説明を尽くし、納得の過程を重ねるべきです。その国がどの道を選ぶかは、その国民が決めるべきです。現状のように、いわゆる熟議の過程をとばし、時間切れのように決まるようでは、少なくとも第二次世界大戦の反省からスタートしたこの国の戦後の歴史を考えたときに、今までの戦後は何だったのかと思ってしまうのです。この国は何を大事にしていくのかということを、国民と考える機会を奪ってしまっているというのが、とても残念です。

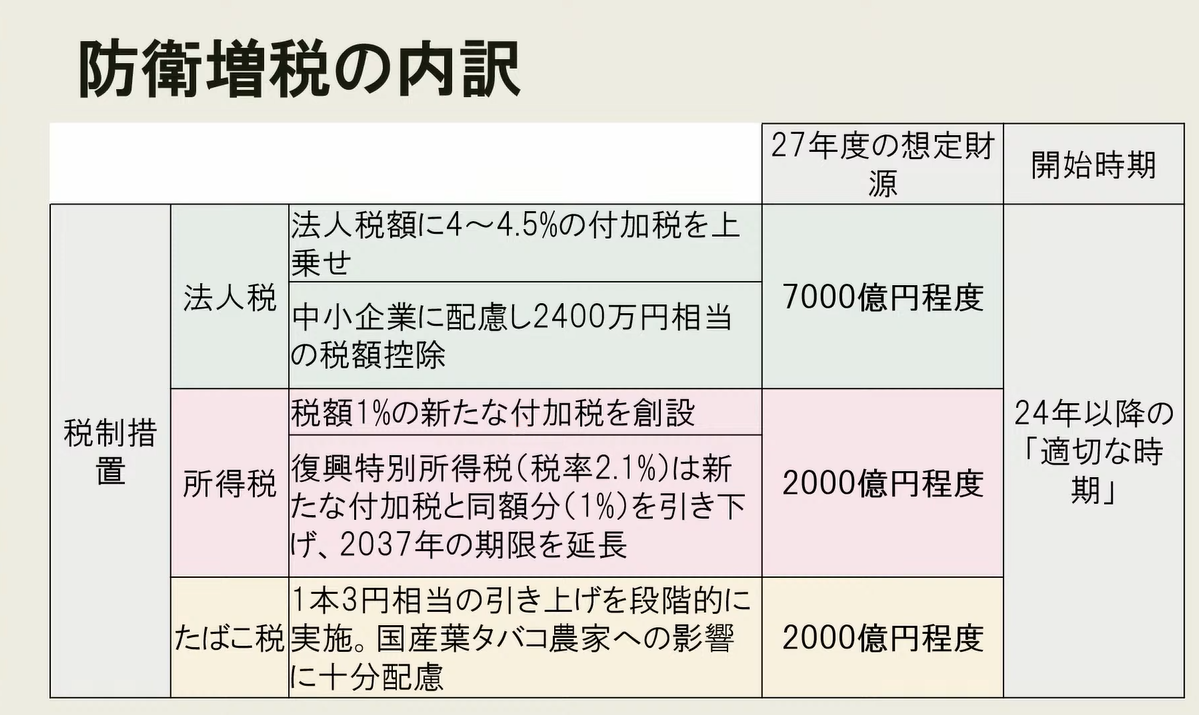

防衛力強化をめぐる財源

防衛増税についても、2027年までの5年間で43兆円と打ち出しましたが、これも中身を精緻に積み上げた額ではありません。特に、このなかの復興特別所得税を流用するために期限を延長する税制措置には疑問を抱きますし、国民の支持も得られないのではないでしょうか。増税に関しては、24年以降の適切な時期に開始するということで、うやむやにして折り合いをつけている状況です。

永田町だけで議論するのではなく、もっと国民と対話をし、議論をして、落としどころを探ることが大切だったのではないでしょうか。少なくとも、短期間で結論を出すような話ではないと思います。

次世代原発の開発と建設

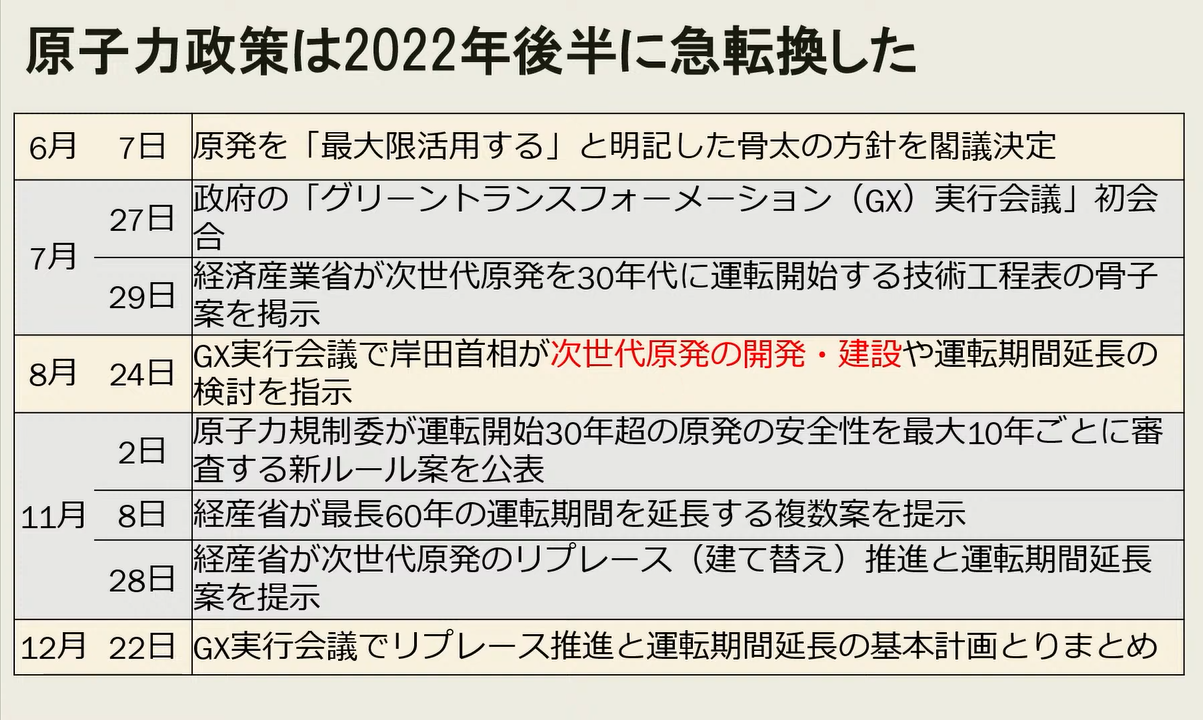

空気に乗じるという文脈で言うと、原子力政策は2022年後半に急展開しました。8月24日に、GX実行会議で岸田首相が次世代原発の開発・建設や運転期間延長の検討を指示したのです。

2011年に福島第一原発の事故が起きたことから、これまで政府は、原発の新増設のリプレースは「想定しない」としないとしてきました。確かに日本のエネルギー政策において、CO2対策を考えれば原発にある程度ウエイトを置いたほうが楽だと思います。それでも、再生エネルギーや自然エネルギーに軸足を置きながら進めていこうとしていたにもかかわらず、急に次世代原発の開発建設の話が出てきたのです。

この議論は、総合エネルギー調査会という経済産業大臣の諮問機関の下の小委員会のさらに下のワーキンググループにおいて非公開で行われました。議論のメンバーは、原子力専攻の学者、日本原子力研究開発機構の職員、経団連幹部、電力10社で作る電気事業連合会の原子力部長等で、脱原発派が1人しかいません。そこで話したことが、議論したということになるのでしょうか。

私は結論ありきで反対するつもりはありません。しかし、政策の大転換であり、国のかたちに大きく影響する話は、きちんと議論し、国民が納得する過程を踏むことが重要だと思っています。このことが『政治はこれでいいのか』のテーマでお伝えしたいことなのです。

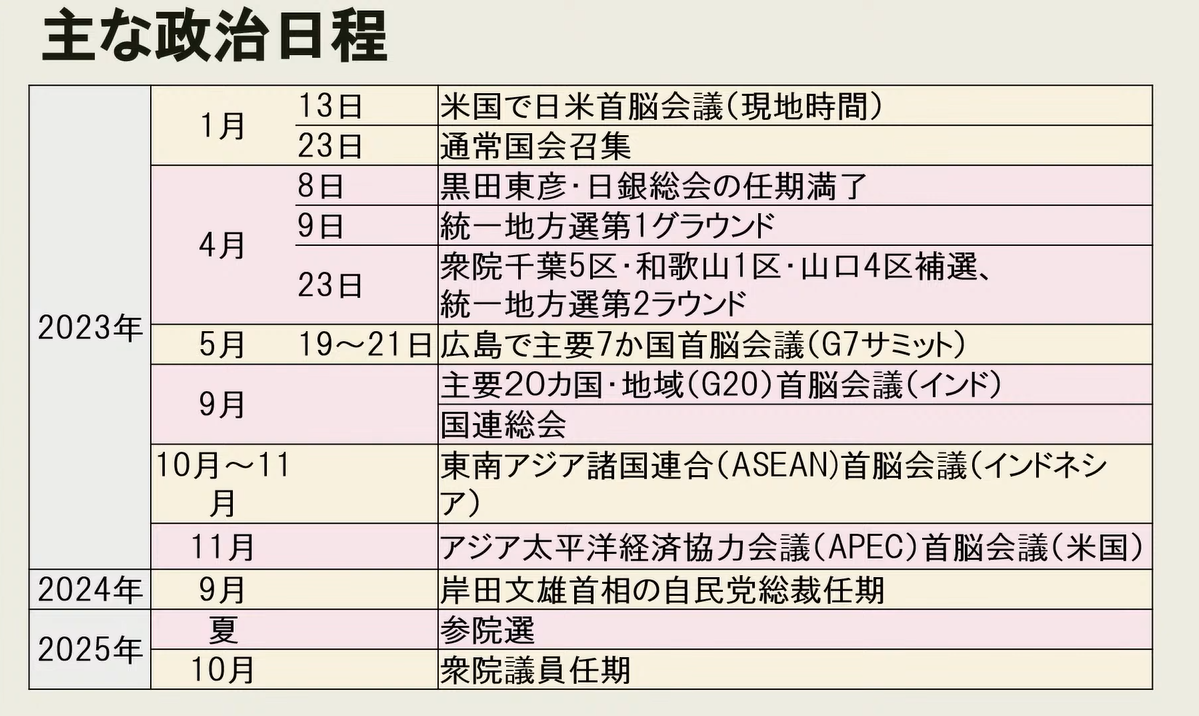

今後の主な政治日程から見る懸念点

今後、通常国会が2023年1月23日から始まり、4月9日に統一地方選の第1ラウンド、23日に第2ラウンドと、衆院の補選があります。岸田政権は、ここをどう越えていくかが重要になってくるでしょう。

内閣支持率だけなら、菅義偉政権の末期と変わらなくなっています。統一教会問題も終わりが見えません。おそらく、1月に内閣改造があると見ていた人たちは多かったでしょう。首相がG7各国を回る前の少し空いていた日程を見て、そこで内閣改造を行い、出直し感を出して外遊に出るのではないかと思っていました。ですが、岸田首相が選んだのは、どちらかというと守りの体制で、秋葉氏と杉田氏の辞任でとどめたのです。これで問題のすべての根が立ち切れたとは言えないでしょう。おそらく、どこかに見えていないマグマが残っていて、これが何かのきっかけで火がつくのではないか、という思いが常にあります。

そして防衛増税に対する国民の反発もあります。これに関しては、自民党内でもまとまっていませんし、毎日新聞の12月の世論調査では、1兆円の増税への反対は69パーセント、賛成は23パーセントでした。納得の過程を踏んでいないのがよく表れています。

物価高に関しては、岸田首相は対症療法的で私はとても不満です。もっと賃上げの面で動いてほしいと思います。安倍氏を持ち上げるつもりありませんが、本来、雇用主と労働者が決めることで、政治が介入することではないと言われる賃上げについて、安倍氏は自ら経団連にも乗り込み、賃上げに向けて行動しました。当時よりも今のほうが切実と言えるでしょう。全体として国民に金が回るようにしないと大変なことになるのですから、私はもっと動いていいと思っています。

衆院の3補選も、和歌山と山口2区と4区は保守の岩盤のため問題ありませんが、千葉5区は薗浦氏が政治とカネの問題で辞任し、自民党はまだ方針が定まっていません。和歌山は二階氏と世耕氏の戦いがどうなるのか、山口ではポスト安倍晋三は誰なのか、そこに林氏が絡んだ結果はどう出るのかについて興味を呼んでいますが、それ以上のものはおそらく出ないでしょう。そして千葉5区を落とすことになれば、自民党の力不足という話につながり、直ちに何か起きるということではないですが、ボディーブローのように効いてくると思います。

さらに統一地方選の第2ラウンドもあります。地方議員の統一教会問題は、解決していません。こういったものが突きつけられ、実際の衆院選、国政選挙、参院選ではね返ってくると、先行きがまた厳しくなるのではないでしょうか。

昨年から岸田政権の低空飛行が続くなかで、2023年5月19日から広島サミットがあります。今回はバイデン大統領との長崎訪問も検討され、核廃絶というところに足場があり、岸田首相としてはプレイアップになるタイミングだと思います。この余勢を駆って、衆院解散をすればいいのではないかと見られています。前回の衆院選では絶対安定多数を取っていますから、目減りを10や20というところで抑えて結果を出すことができれば、衆院選、参院選、そしてまた衆院選で勝利することになり、国政選挙3連勝になります。選挙に強いリーダーは、求信力がとても高まります。政治家は落選したらただの人以下ですから、選挙に強い人に付いて行こうという意識がとても強く働きます。求信力を高めて出直し感を出すという意味では、衆院解散して総選挙をするのは悪い選択肢ではないでしょう。

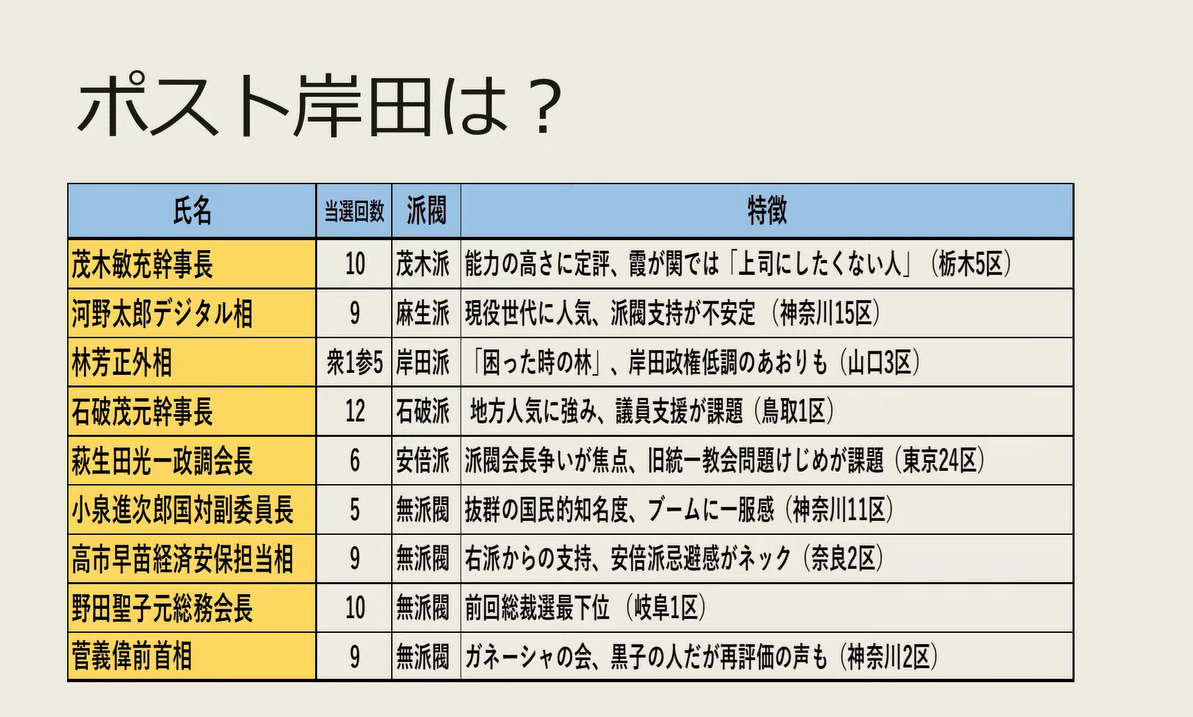

ポスト岸田は誰なのか

最後に、ポスト岸田について考えてみます。茂木氏、河野氏、林氏が、良し悪し、好き嫌いを別にして、おそらく今一番近いのではないでしょうか。

特に茂木氏は岸田首相より年上ですから、今回がラストチャンスかもしれません。とても頭の良い人で、資料は見ただけですべて記憶できるそうですが、出来過ぎる人の下に付きたくないという状況もあるようです。

河野氏は若い世代で人気がありますが、人とのコミュニケーションがあまり円滑にできない方のようですし、麻生派に身を置いていますが、そこの支援がどうもはっきりしていません。

林氏も能力は高いですが、岸田首相のナンバー2というイメージがあるため、岸田首相が低調のまま退陣となると、ナンバー2が引き継ぐのは難しいかもしれません。

石破氏は地方での人気が高いですが、国会議員の広がりが足りません。萩生田氏は統一教会のけじめが済んでいないことに加え、派閥会長にはなったこともありません。菅氏も再評価の声が聞かれますが、元々この方は支える側に立つと素晴らしい働きを見せる方で、それを本人もよく分かっていらっしゃいます。今は自分がもう1回神輿に乗るというよりは、支えるほうに回りたいのではないでしょうか。そのときに、河野氏か石破氏、どちらを選ぶのかという話になっていくと思います。

永田町で、政策の論議も含めて活性化していない状況が、とても残念で不安なことですが、こういったなかで、岸田首相が今のまま低位安定を続けるのか、2023年に解散するのか、そこが今年の1つの焦点になると思っています。

質疑応答

男性A 「元首相の森氏は発言等、面白い方ですが、前田氏から見た森氏の人間性と政治的な力について聞かせてください。」

前田氏 「森氏は面倒見がよく、人から相談を受けると親身になって応えてくれる、永田町の町内会長とも言えるでしょう。ですがこの方も調整型の首相で、大きな国家観がないという問題がありました。えひめ丸問題や神の国発言等、パフォーマンスも悪かったため、1年で退陣したのではないでしょうか。しかし森氏の調整力は素晴らしいため、五輪組織委員会の会長等も頼まれるのだと思います。森氏は愚痴を零しつつも、気がかりな点があればすべてに連絡を取り、落としどころを考えて実際に行動してくれる人です。」

男性A 「岸田首相は、自分はボトムアップだとおっしゃっているということですが、国民のボトムアップなのか、それとも岸田政権を支える経済界のためのボトムアップなのか、お聞かせください。」

前田氏 「派閥という単位のボトムアップだと思います。経済界との呼吸合わせができている感じはしません。永田町の権力構造があり、そのなかでどのようにすれば前に進んでいけるか、権力争いで足元をすくわれないようにと考えながら行動しているように見えます。」

男性B「世襲政治家についてです。功罪があると思いますが、非常に優秀な人たちがいることも事実です。この問題に対してご見解をお聞かせください。」

前田氏 「私は、世襲政治家は増えてほしくないと思っています。私が最も危惧を覚えているのは、世襲政治家に東京の有名校出身者が多いことです。私は政治家になる方には、本当に食べるのにも困っている、そういう人たちと一緒に、せめて義務教育までは受けてほしいと思います。そうすることで、非正規社員の生活の大変さや、シングルマザーの生活の苦しさも分かるでしょう。身近の困窮している人を見れば、子どもを2人も3人も育てようと思えないであろうことも、肌で感じると思うのです。90年代には、大学に進学せず、自分で土建会社を起こし、政治家になった人もいました。こういう人たちは、自分の人生に自信があるから、怖いものはありません。自分の信念に従い、発言していきます。その人たちに、東大卒の官僚が頭を下げて懸命に説得するのを見て、こういうかたちで多様性は確保されているのだと思いました。それが今は、皆さん有名大学出身で、皆さん都市圏出身です。それで農業を守ろうという発想は出てこないのではないでしょうか。二世の人たちは下駄を履かされた人生ですから、それを自分たちのハンデと捉えて行動してほしいと考えています。」

女性A 「以前、二世政治家の廃止についての話があったと記憶していますが、その話はどのようになったのでしょうか。」

前田氏 「安倍氏の一次政権後、自民党のリバイバルプランのようなものを検討する段階で出た意見だと記憶しています。ただ、これは広がりを持たないまま消えてしまい、二世廃止については大きな議論にはなりませんでした。」

女性A 「比例区を減らすという話も出ていたと思いますが、それが議題に上がってこないのはおかしいと思いますが、いかがでしょうか。」

前田氏 「衆議院の比例代表の復活当選という枠のことだと思いますが、これは確か1994年1月に河野氏と細川氏の党首会談で、激変緩和措置として残したものです。当時、森喜朗幹事長は、これは過渡的措置であり、やがて解消していく流れにあると発言していました。しかし、結局自分たちも身を切ることになってくるため、解消していない状況なのだと思います。」

関連セミナー SEMIINAR

関連レポート REPORT

開催スケジュール SCHEDULE

2026.2.23 開催

大谷翔平を中心に回る MLBのWBC戦略

- 日時

- 2026.2.23[開始時刻]15:00[開始時刻]14:30

- 会場

- 江﨑ビル9F江﨑ホール

- WEB配信

- WEB配信あり

2025年カリキュラム CURRICULUM

タイトル 講師

01/25《2025新春特別企画》

戦後80年 日本と世界前田浩智 氏

02/15袴田事件の取材現場荒木涼子 氏

03/22大阪万博が始まる竹川正記 氏

04/19日本経済と財政を考える

インフレはどうなる、金利はどうなる今沢真 氏

05/17オウム真理教事件から30年

事件は風化したのか滝野隆浩 氏

06/14参議院選挙と世論調査

声なき声は聞こえるのか平田祟浩 氏

タイトル 講師

07/12安倍元首相の銃撃事件後の政界は田中成之 氏

08/30戦後80年 考えるべき平和栗原俊雄 氏

09/20台湾問題の今鈴木玲子 氏

10/18毎年恒例!数独の世界 2025【数独協会】

11/15中東・イスラムを読み解く三木幸治 氏

12/20もういちど月へ

(アルテミス計画)企画中