TOP > 安全保障大転換と自衛隊のリアル

安全保障大転換と自衛隊のリアル

2023年5月20日

滝野 隆浩氏

毎日新聞社 社会部専門編集委員

1960年長崎県佐世保市生まれ。82年、防衛大学校を卒業後、任官辞退、83年、毎日新聞社入社。甲府支局、社会部、「サンデー毎日」編集部、前橋支局長などをへて、社会部専門編集委員。著書は「宮崎勤精神鑑定書」「自衛隊指揮官」「自衛隊のリアル」「これからの『葬儀』の話をしよう」「世界を敵に回しても、命のために闘う」など多数。現在、日曜日の朝刊コラム「掃苔記」を連載中。毎日jp政治プレミアでも記者コラム「自衛隊のリアル」を執筆中。

(海上自衛隊 佐世保地方隊HPより引用)

「防衛大学校卒」の初めての記者

私は1982年、受験料を払わなくていいという理由で防衛大学校を受験、たまたま合格してしまい、入学しました。防衛大では2年生に上がるときに要員選考が行われますが、私は佐世保出身ということで海上要員になりました。ただ海上自衛隊は技術屋の世界で、文系人間の私は自衛官を仕事とすることはできませんでした。当時は国民と自衛隊に距離があったので、架け橋になりたいと表明し、1年浪人して翌年、毎日新聞に入社し、それから40年が経ちました。私は防衛大学校を卒業した初めての新聞記者なので、一生その肩書きはついてまわるでしょう。

負い目もあります。防衛大には4年間、月に7万円の給料を貰いながら勤務していたのですが、辞めてしまったので同期を裏切ったように感じています。それから、自分がそのまま自衛隊に行っていたら、なんらかの重大事件が起きたとき、自分も幹部として困惑しながら任務にあたっていたのではないかといつも感じてしまいます。当事者ではないところから観察しなければならない新聞記者としては褒められる態度ではありません。ただ、その負い目があるからこそ、見えてきた世界があります。

これから3つのことを話します。1つは自衛隊の来歴です。自衛隊は1954年に正式に発足し、来年で70年になります。2つ目は、軍の本質です。人を殺す、殺されるのが軍の本質です。安全保障や防衛費が今話題になっていて、70数年間戦争をしていないのもよかったとされます。しかし、軍の本質とはどういうことなのかを聴いてほしいと思います。3つ目は安全保障三文書の改定についてです。つい最近ロシアに÷ウクライナ戦争がありました。さらにロシア、北朝鮮、中国によって安全保障の緊張感が高まり、防衛費の増額が必要だという前提で三文書を改定しました。戦後続いてきたものを大きく変えたわけです。三文書を改定したのはいいと思いますが、こうであったらいいということをすべて詰め込んでしまった感があります。そうして防衛費が倍増し、43兆円になってしまいました。その倍増が正当だったかの検証は、国民が納得するようにできていないのではないかというのが私の考えです。

自衛隊の来歴

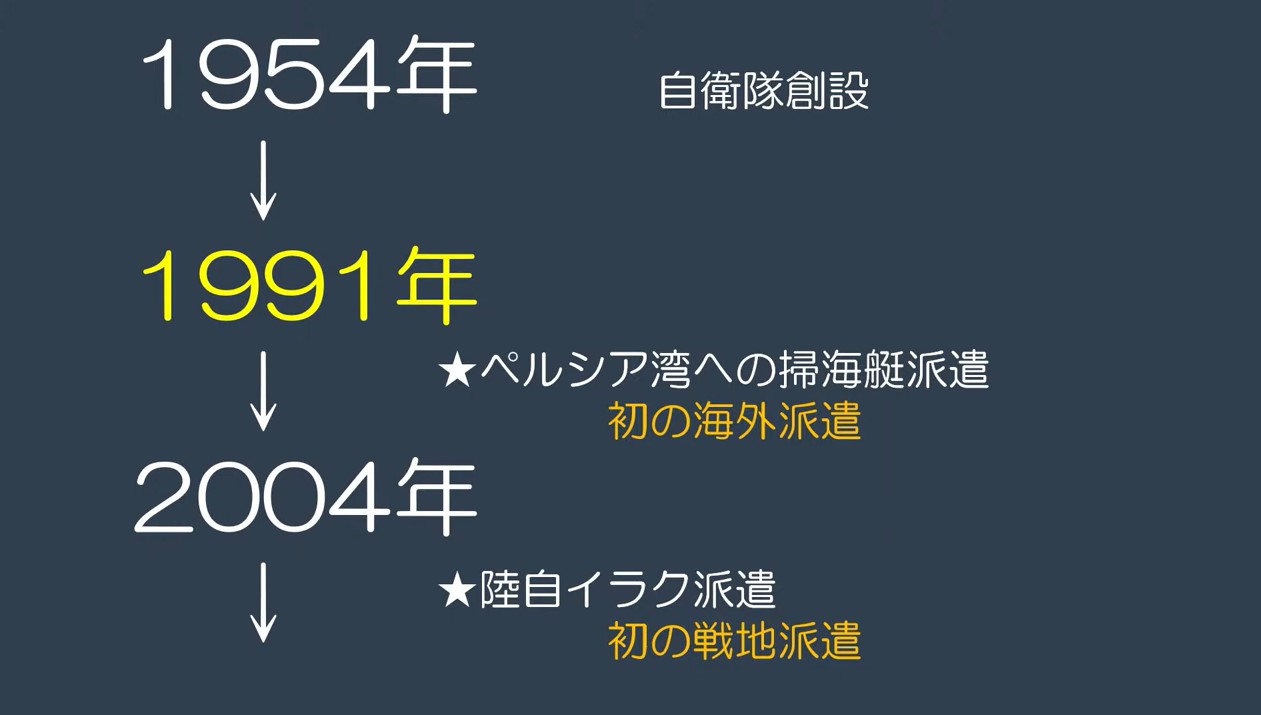

1954年にできた自衛隊は、1991年の海外派遣以降、大きく変わりました。1991年にはペルシャ湾に掃海艇を派遣しました。翌年1992年に、陸上自衛隊が部隊として初めてカンボジアに行きました。官房長官を務めた後藤田正晴さんは当時、この試験は蟻の一穴であり、自衛隊を外に出したら小さい穴がどんどん広がって軍は独走しかねないと警告していました。ただ歴史は皮肉なもので、海外へ行って隊員が死傷せずに国際貢献を果たしたことは、国民が自衛隊を受け入れる素地となりました。私の防衛大学校の卒業は1982年ですが、その当時、自衛隊部隊が海外へ行くと思っていた同期は1人もいませんでした。しかし1991年以降は、それは当たり前となったのです。一番初めはPKO(国際平和維持活動)でしたが、2001年のインド洋補給支援活動は「初の戦時」活動、さらに2004年のイラク復興支援は「初の戦地」派遣でした。自衛隊は創設されてからずっと憲法9条の制約の下で苦しんでいた、これでいいのかという感じでやっていたのです。

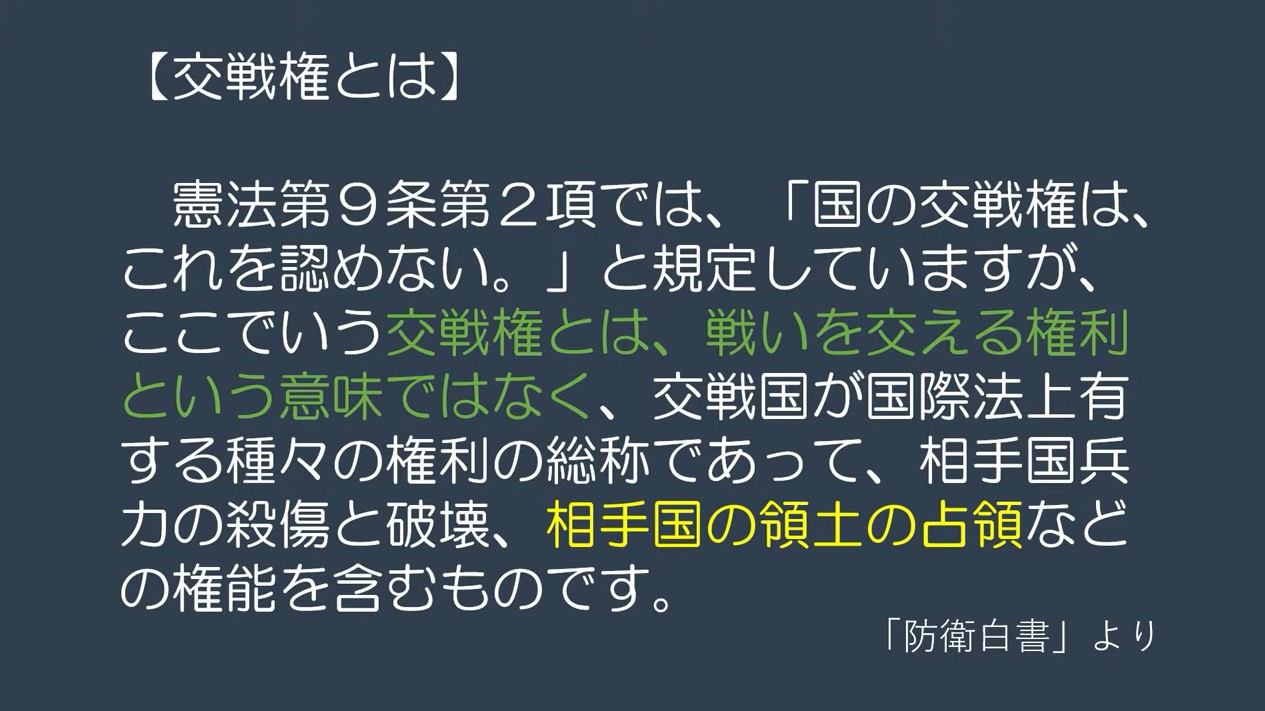

憲法前文は素晴らしい理念です。しかし国際社会が今どうなっているのかを考えると、このままでいいのかとも思います。アメリカをはじめとする国連に加盟している国は、みな憲法9条と同じことをいっています。戦争自体は国際法違反なのです。ただ自衛権は発動できる。そのために各国は軍隊を持っている。当然の権利です。しかし、占領下の日本は違いました。戦力はもってならなかった。それが、1950年の朝鮮戦争で、日本に空白地帯ができることを恐れたアメリカに言われて、吉田茂が渋々作ったのが自衛隊です。これでは憲法上の整合性がつかなということで芦田修正があって、9条に2項ができました。2項には、『前項の目的を達するために陸海空、その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない』とあります。戦力を保持しないというのは、どういうことなのでしょう。しかも国の交戦権はこれを保持しないというのは、なんでしょうか。

交戦権というのは文字通り、戦うこと、です。ただ数年前に自衛隊のOBと話していて、私も初めて防衛省の理屈を知りました。防衛白書には、交戦権とは戦うということではなく、相手国の占領などを意味すること。日本はそこまでしていないから、9条は守られていると。言い訳で取り繕っているだけです。だから改憲を主張する人たちは、せめて2項は削除したほうがいいのではないかといいます。私もその考えに近いです。国の最高法規は小学生が読んでもわかるようにしなければならないと思います。

さらにいうと、自衛隊創設時の総理大臣、吉田茂は軍部に拘束された経験もあって、軍が嫌いでした。しかしアメリカから強制されて自衛隊を作り、防衛大学校を作りました。そして防衛大学校1期の学生が卒業間際のときに、陸海空の学生を1人ずつ大磯の自宅に招待しました。学生の記憶によると吉田はこう言ったそうです。

「君たちが自衛隊在職中、決して国民から感謝されたり歓迎されたりすることもなく終わるかもしれない。きっと非難や誹謗ばかりが一生かもしれない。ご苦労なことだと思う。しかし、自衛隊が国民から歓迎され、ちやほやされる事態とは、外国から攻撃されて国家存亡のときとか、災害派遣のときとか、国民が困窮し、国家が混乱に直面しているときだけなのだ。言葉を変えれば、君たちが日陰者であるときのほうが、国民や日本は幸せなのだ。耐えてもらいたい」

この自衛隊のDNAともいうべき日陰者感覚ゆえの事件をここで5つほどあげたいと思います。とにかく敵が来たら倒すという普通の軍隊らしさがなく、憲法の制約の下で、本当にこんなことしていいかなと思いながらやっているがゆえに、非常に悩み苦労したという事件です。

ミグ25の亡命事件

まずミグ25の亡命事件です。旧ソ連の最新鋭戦闘機が北海道の函館空港に着陸して、亡命を求めた事件です。このソ連の最新鋭機は百里基地を経由してアメリカに運ばれました。私は、当時の連隊長に話を聞きました。当時はまだ警察と自衛隊の関係が悪い時期で、警察が取り仕切り、管轄権がないからと自衛隊をミグ機に近づかせなかったそうです。ところがヨーロッパ駐在武官から防衛庁に、ソ連が奪還に来る、もしくは爆破に来るという極秘情報が入りました。

そこで陸上自衛隊トップの陸僚長が連隊長に電話をかけました。これはあり得ないことです。正規のルートである方面総監、師団長を飛ばし、連隊長に直接電話して、よろしく頼む、ソ連の部隊が来たら殲滅しろ、といったそうです。連隊長は分かりましたというしかありません。何も聞かされていない隊員たちは、事態が分からないまま第三種という非常事態に入り、3日間何も教えられず実弾を用意して待機しました。そこで連隊長は隊員たちを体育館に集めて説明しました。もしかしたらソ連がミグを奪還に来るかもしれないが、我々は自衛隊の存在意義のために戦う。これを逃したら自衛隊の存在意義がなくなるんだ、という趣旨でした。

自衛隊は、人に向かって一発も撃ったことがありません。今もそうだし、当時ももちろんそうです。それでも部隊の形を整え、出動準備をするしかなかった。いつでも出られるように、車両もずっと営門に向けて停め、びくびくしながら待っていました。そこに航空自衛隊から、アンノウン(未確認)の物体が近付いてくるという連絡が入りました。ついに来たか! 連隊長はそう腹をくくり戦闘準備の命令を出しました。ただ、まさにいま出動するというその直前に、副官に最後にもう一回確認させた。するとバク(うそ)情報だったのです。もし警察が仕切っている所に、自衛隊が来て戦争を始めようとしたら大変な事態になっていたでしょう。連隊長はそのことを20枚ほどの原稿用紙に書いて陸幕に提出しました。けれど無視されました。ミグ襲来の事件は、陸上自衛隊50年史での扱いはとても小さく、ここで述べてきた緊迫の推移があったことはまったく触れられていません。歴史から消されたわけです。

能登半島沖不審船事件

2つ目は能登半島沖不審船事件。能登半島沖を不審船が逃げるので、海上保安庁の巡視船と護衛艦が一緒に追いかけました。この時、私は当時、東京・六本木にあった防衛庁の記者クラブにいて、海の治安出動といわれる海上警備行動が発令された初めての事案だという認識でいました。海上保安庁の船は燃料がなくなり途中で戻りました。そこで自衛隊の護衛艦(イージス艦)と不審船の1対1の関係になったのです。

=防衛省提供★★

一方、護衛艦の乗組員は不審船には拉致された人が乗っているのではないかと考えたそうです。深夜3時の真っ暗な日本海に北朝鮮の不審船が止まってしまいました。ここで護衛艦がしなければならないのは、立ち入り検査です。横付けにして隊員が乗船して中を調べなければなりません。漁業法違反であり、拉致被害者もいる可能性があります。ただ不審船内にいるのは、おそらく特殊部隊だと思われました。この不審船に海上自衛官が乗り移ろうとしたら交戦になるでしょう。ところが当時の海上自衛隊は、射撃訓練を一切しておらず、艦には防弾チョッキすら装備されていなかった。それでも準備は刻刻と進みます。立ち入り検査隊を編成を完了し、15分後に同じ食堂に戻るよう指示されました。すると選ばれた隊員達は、お腹に漫画雑誌(「少年マガジン」)を当てガムテープでぐるぐる巻きにしたのです。防弾チョッキの替わりにはならないけれど、必ず撃たれるだろうから、せめて腹には何かを巻いておきたかったのでしょう。

当時の海上幕僚長によると、夜が明け朝日が射してきたら立ち入り検査隊を行かせるつもりだったそうです。これは自衛隊部隊が最も「死」に近づいた事件だったと記憶されるべきでしょう。しかし、停戦していた不審船はなぜかエンジンを回復して逃げて行ってしまいました。この経験から自衛隊は特殊部隊を作ります。海上自衛隊は特別警察隊(特警隊)で、陸上自衛隊は特殊作戦群(特戦群)を作りました。特殊部隊とは、各国の防衛の肝なので、同盟国のアメリカでさえそのノウハウは教えてくれません。そこでイージス艦に乗っていた伊藤祐靖2佐が建白書を出したところ創設を命じられて、当初はハリウッド映画などを参考にして作ったそうです。

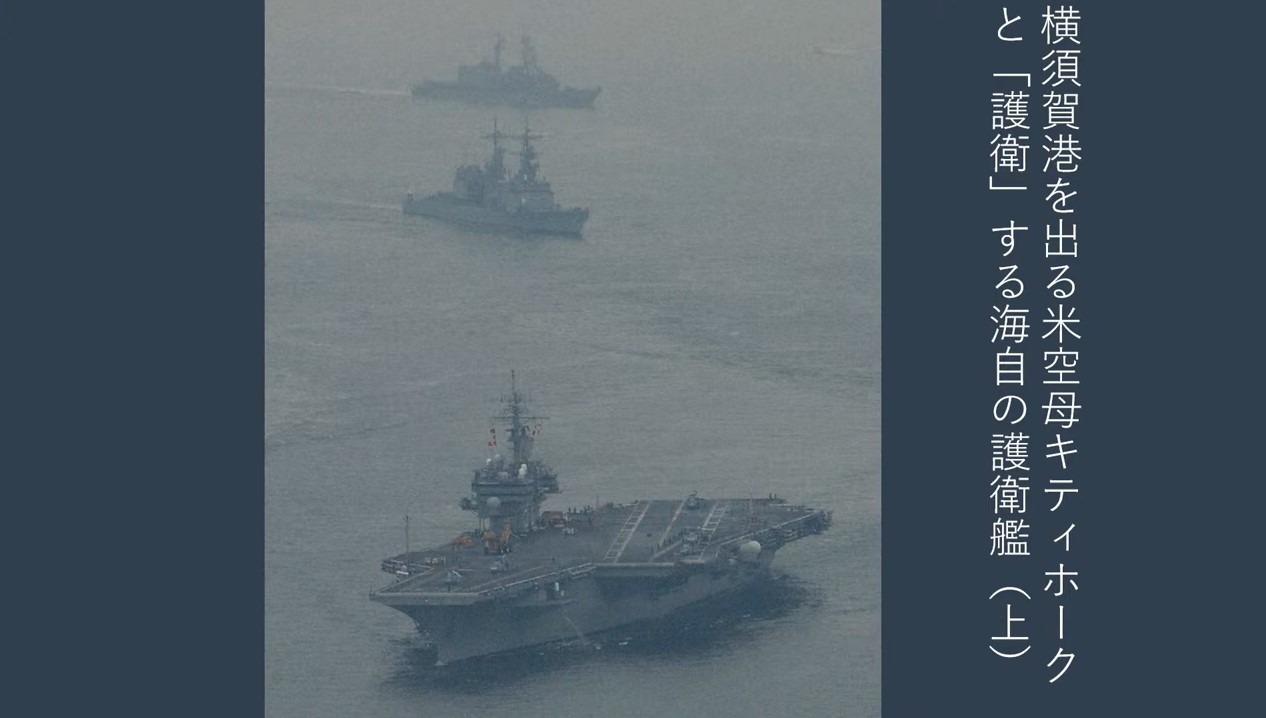

キティホークの護衛

3番目は、アメリカの同時多発テロが起こった2011年当時、横須賀を母港とするアメリカ軍の空母がありました。キティホークです。停泊中の空母はとても弱いのです。海洋に出て、周りを護衛する艦艇や航空機で固めているからこそ戦えるのです。キティホークが横須賀港から緊急出稿するときに海上自衛隊に護衛してほしいとアメリカ海軍では考えており、くりかえし要望を伝えてきました。今はできるかもしれませんが、当時の海自には米軍の空母を護衛するという任務はないし、根拠法令もなかったのです。

そこで海自幹部は、もう腹をくくってやるしかないと思って、根拠を自衛隊の調査研究ということにしました。当時テレビでその様子を見た私は、椅子から転げ落ちるほど驚いたことを覚えています。何の根拠でやってんのか、と。海上自衛隊の幹部さらにいろいろなことを想定していました。羽田を飛び立った飛行機がハイジャックされてキティホークに突っ込んできたらどうするか。小さい船に爆弾を搭載して突っ込んできたらどうするか。だけど、日本の自衛隊が、アメリカの空母を守るために日本人の乗った飛行機を打ち落とせますか。そんなことはできません。官邸には防衛省から報告したはずでしたが、当時の福田康夫官房長官が、自分は知らない、自衛隊が勝手にやったと言ったので、大問題になりました。海幕長も防衛部長も辞表を提出しようかと思ったそうです。ところが米テレビネットワークのCNNが、自衛隊が空母をエスコートしてくれたと大きく報じ、当時の小泉首相が訪米すると、ブッシュ大統領が、よくやってくれた、ありがとう、といってくれたので、すべて水に流されたのです。

領空侵犯機への警告射撃

4番目は、領空侵犯に対するスクランブルです。航空自衛隊では戦闘機2機で行きます。1987年、沖縄で領空侵犯があったときは、パイロットの判断で警告射撃をしました。これが、航空自衛隊が行った唯一の警告射撃です。この時は、ソ連のバジャーという大きな偵察機が沖縄の上空にありました。F-4戦闘機に乗っていた27歳のパイロットが、どう考えてもおかしいとして、警告射撃を行う許可を求めました。そうして1度だけ警告射撃をしたのですがバジャーは無視して飛んでいってしまいました。このパイロットは、相手は日本の戦闘機は絶対撃ってこないだろうと確信していたようだといいます。ばかにされたと感じ、悔しかったそうです。後日、空自のある航空隊の団長と話したときに、スクランブルで行った2機のうち1機が打ち落とされる前は撃つなと自分は指示していたと明言しました。これではパイロットとしてはたまったものではありません。人の命をなんだと思っているのか。そう考えるでしょう。それにパイロットを育てるのはとてもお金がかかるのです。しかしその団長は、専守防衛は被害があってからでないと攻撃できないというのです。きわめて難しい問題です。たぶん、いまも解決していないと私はみています。

イラク派遣

5つ目は、イラク派遣です。国会では、当時の小泉首相が部隊がいる場所が非戦闘地域だと言い張りましたが、実際には宿営地もミサイル弾などで攻撃を受けました。さらに宿営地から活動の場所へ向かうトラックが道路わきの即席爆発装置(IED)で攻撃されて横転しました。人的被害はなく、車両の損傷のみと報告されましたが、実は後刻、IEDの弾と爆風は陸自車両と車両のほんの数メートルの間を抜けていったことが判明しました。奇跡でした。もし直接当たっていたら、大変な人的被害が出て、即部隊撤退ということになったでしょう。

以上が、自衛隊が引きずる日陰者感覚ゆえの事件と、私が考える5つのケースです。ただ、こうした事案、事件を乗り越えて、自衛隊は組織として経験を積んでいることは間違いありません。元統合幕僚長の河野克彦氏は、自衛隊10年転機説を唱えています。1991年には初の海外派遣であるペルシャ湾の掃海艇派遣。2001年は戦時のインド洋での補給活動。2011年の東日本大震災では人命救助と復興支援に尽力し、国民の評価を高めました。こうして見ると、1990年以降自衛隊は大きく変容しているとみるべきです。

愛されたいと願う自衛隊

第二次大戦の敗戦のあと、国民は「戦争は嫌だ」と思いました。当然です。それに国民感情に配慮して、自衛隊はずっと国民から愛されたいと思っていました。国民から尊敬されたいとは思っても、愛されたいと思う軍隊は他国にはないでしょう。私はそう思います。国があれば防衛するのが当然なので、愛されたいと思う必要はありません。しかし自衛隊は国民感情の逆風のなかで活動してきて、愛されたいという願望があったのだと私は思います。これが如実に出たのが、東日本大震災の原発事故対処のときでした。

たとえば原発での1回目の水素爆発後、周囲の住民の避難に備え、陸上自衛隊精鋭の空挺部隊が配備されました。待機している間、少しでも住民のためにやれることがないかと考え、この川にご遺体があるかもしれないと若い隊員がいったところ、そんなこといったらやらなければならないじゃんと言って動き始めます。白いタイベックスという防護服を着て、汗をたらたら流しながら、周囲の住民たちが捨てていった河川敷からがれきを運び出し、最後にとうとうご遺体を1体見つけました。それから津波でここかしこに散らばったアルバム写真を集めてボランティアに渡すこともしました。普通の国の軍隊では、そんなことはしません。別のシビアな任務があるから。だけど愛されたい自衛隊は見過ごしにはできませんでした。

「モノは戻らないけど、記憶は残せるかもしれませんから」、アルバムを回収していた若い隊員が、私が直接聞いた言葉です。何気ないけど、すごい言葉です。愛されたいから頑張ってきました。逆風があったからこそ、強くなろうともして来ました。自衛隊は悪いこともします。セクハラやパワハラをしたり、事実を隠ぺいしたりする事案も後を絶ちません。しかしベースになるのは、愛されたい、国民のために何かをやりたいという意識です。それが90年代以降は、そんなことはやっていられない状況になりました。

軍の本質

軍は警察と違います。自衛隊は災害派遣のイメージが強いですが、本来、軍とは撃つ、撃たれる、殺す、殺される、という関係性の中にいます。普通、人は人を撃てません。アメリカ軍も第二次大戦中までは命じられて人に銃を向けられる発砲率は20%程度でした。それが、相手は人間ではないと思えなどとして訓練方法を変え、ベトナム戦争時は90%撃てるようになったといいます。アメリカでもこういう状況だったのです。自衛隊は人に向けて1発も撃ったことがありません。海・空軍種ではレーダーを使い、敵はレーダーの中の輝点にすぎませんが、陸軍種では人そのものです。目の前の敵の息づかいが聞こえるかもしれません。現在の戦場では、女性や子どもに爆弾持たせて自爆する場合もあるといいます。これに対応しなければなりません。陸上自衛隊は、全国のすべての師旅団がイラク派遣を順番に経験し、「殺す/殺される」という本当の戦場を見ました。遺体を運ぶ棺桶を持っていったり、戦死したら国葬にするのか、国技館でするのか、武道館が使えるのか、葬儀はどうやってやるのかなどを初め「隊員の死」について具体的にて考えました。私はそれを「死の内在化」と呼んでいます。

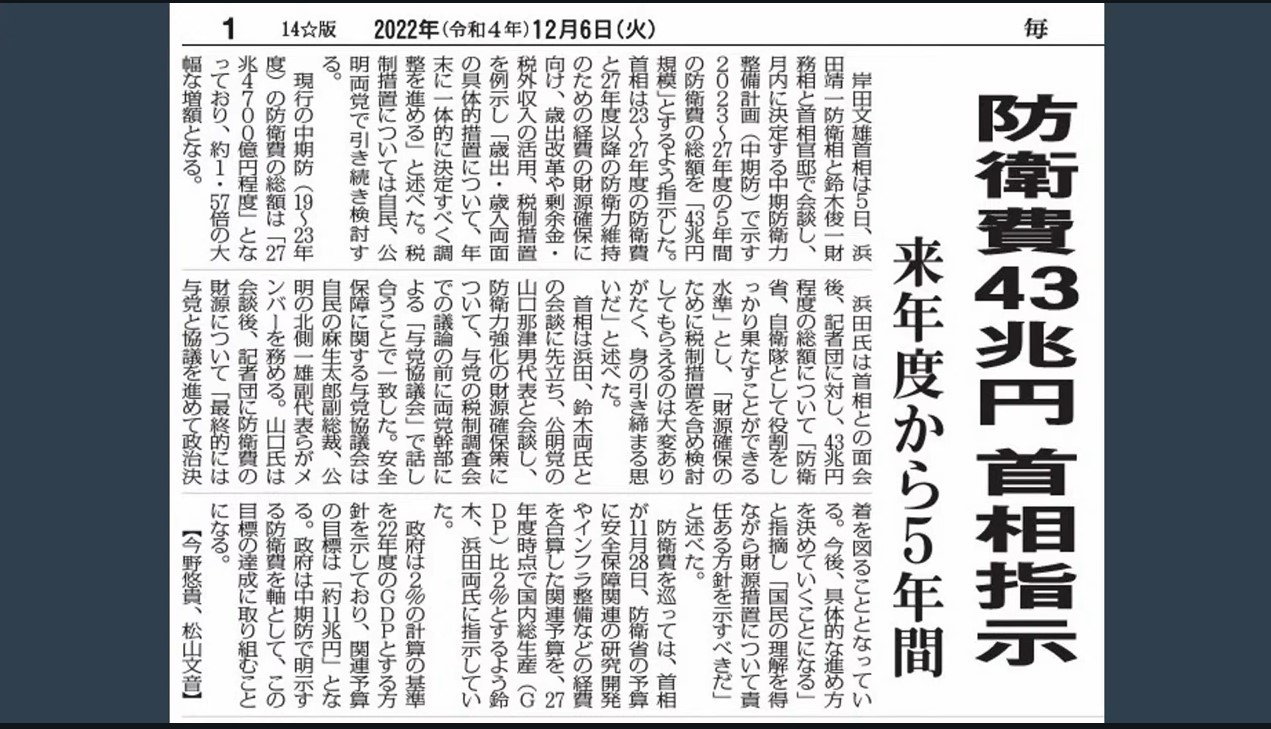

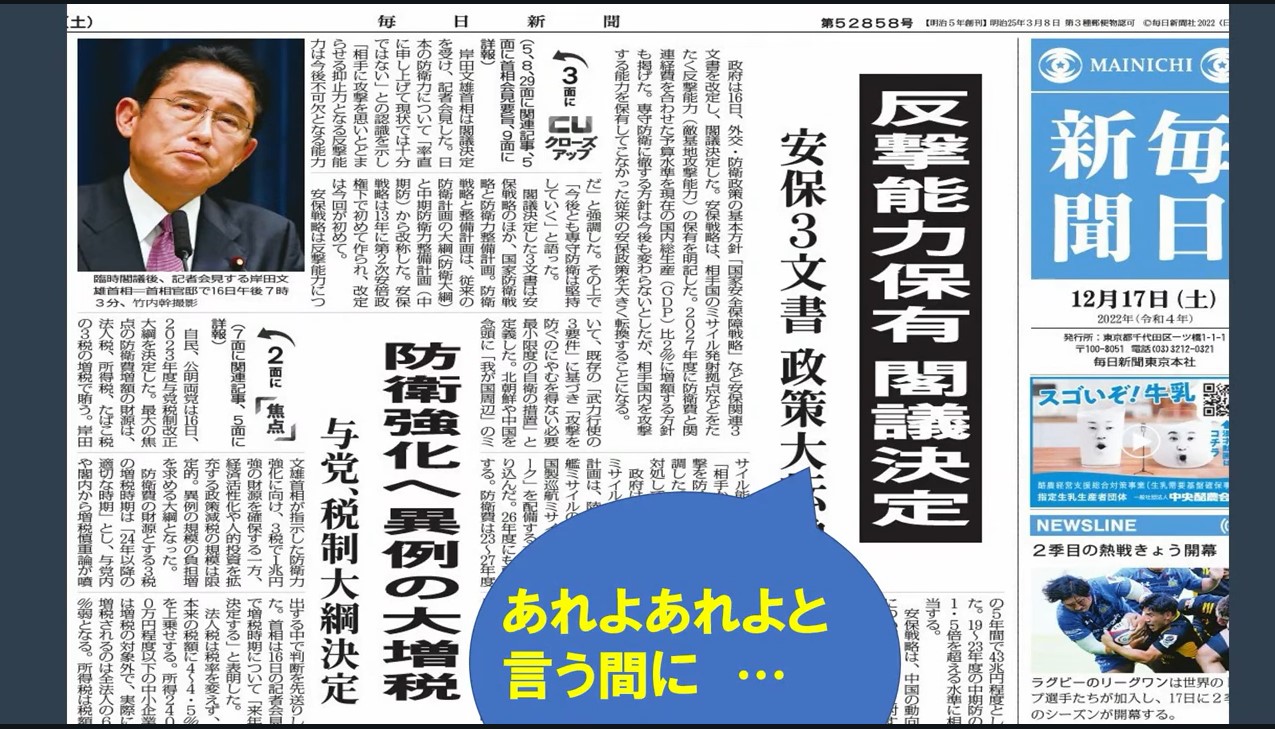

防衛費43兆円の議論

安保法制三文書改訂やウクライナ戦争と、私たちはどう向き合っていけばいいでしょうか。昨年12月の毎日新聞に、唐突に「防衛費43兆円、首相指示」という記事が載りました。いつか防衛費は2倍になると思っていましたが、あっという間になりました。安保法制三文書も改定し、反撃能力を持って敵地攻撃もするということを明確化しました。文書で出している、国民に説明しているという人もいますが、国会では議論されたことはありません。防衛費を倍増すると、世界で3番目の防衛費になるでしょう。ロシアはわけのわからないことをする国です。北朝鮮は列島を飛び越えるミサイルの実験をやめろといわれてもやります。国民を犠牲にしながら瀬戸際外交をするのです。中国もあと20年もしたら軍事力でアメリカに追いつくということをいう専門家もいます。それらに私たちはどう対応するか。対応するための国家安全保障政策、国家防衛戦略、防衛整備計画の三文書があります。戦争の概念は変わりました。

もはやハイブリッド戦争です。今の戦い方は、2014年にロシアがクリミア半島でやったように、サイバー攻撃をしてその国の人心を萎えさせてから、武力の行使を隠しながら、最後の最後に攻撃して領土を奪うという戦い方です。これからは、間違いなくこういう戦い方になります。軍事力を使うと国連で非難されるし、経済制裁をされるので、そんなことはしないでサイバー攻撃や、非軍事的なものからまず始めるというのが、これからの新しい戦争になります。

日本は、このハイブリッド戦略に対応する力はあまりありません。そういうことも考えなくてはならないのです。これからの戦場は、おそらくドンパチやって人が死んでいくというよりも、その前の段階で混乱させるというのが主戦場になります。軍事的な手段ではなく、中国のいう輿論戦、心理的に、あるいは法律に訴えてやっていきましょうということになるでしょう。きちんと対応するには、外交の下支えとしての軍事力が必要になるのではないでしょうか。防衛力が整備されていて、訓練も十分していて、部隊を動かすための国内的な法律もちゃんと整っていなければなりません。世界はそういうところを見ています。なぜウクライナに西側諸国の援助の手を差し出すかといえば、ウクライナ国民が負けないという姿勢を見せているからです。私はそう信じています。

ウクライナ戦争と日本国民の意識の変化

国民の防衛意識は、ウクライナ戦争で大きく変わったと思います。去年5月の毎日新聞の世論調査では、「防衛費は大幅に増やすべきだ」が4分の1、「ある程度増やすべきだ」が半分で合わせて75%です。4人に3人は防衛費を増やしたほうがいいとしていて、増やすべきではないという人は少ないのです。反撃能力については、昨年12月の調査で国民は6割が賛成しています。

財源については、同じく昨年12月の調査では微妙で、増税は反対が7割です。国債を発行するのかというと、微妙です。だからウクライナ戦争後は、防衛費は増やさなくてはならないとは思っているけれど、税金も上がり、いろいろなものが値上がりして苦しいから嫌だと思っています。だからこそ、どこまで防衛費を増額するか、国民的な話し合いが必要だったのです。それを政府は怠りました。

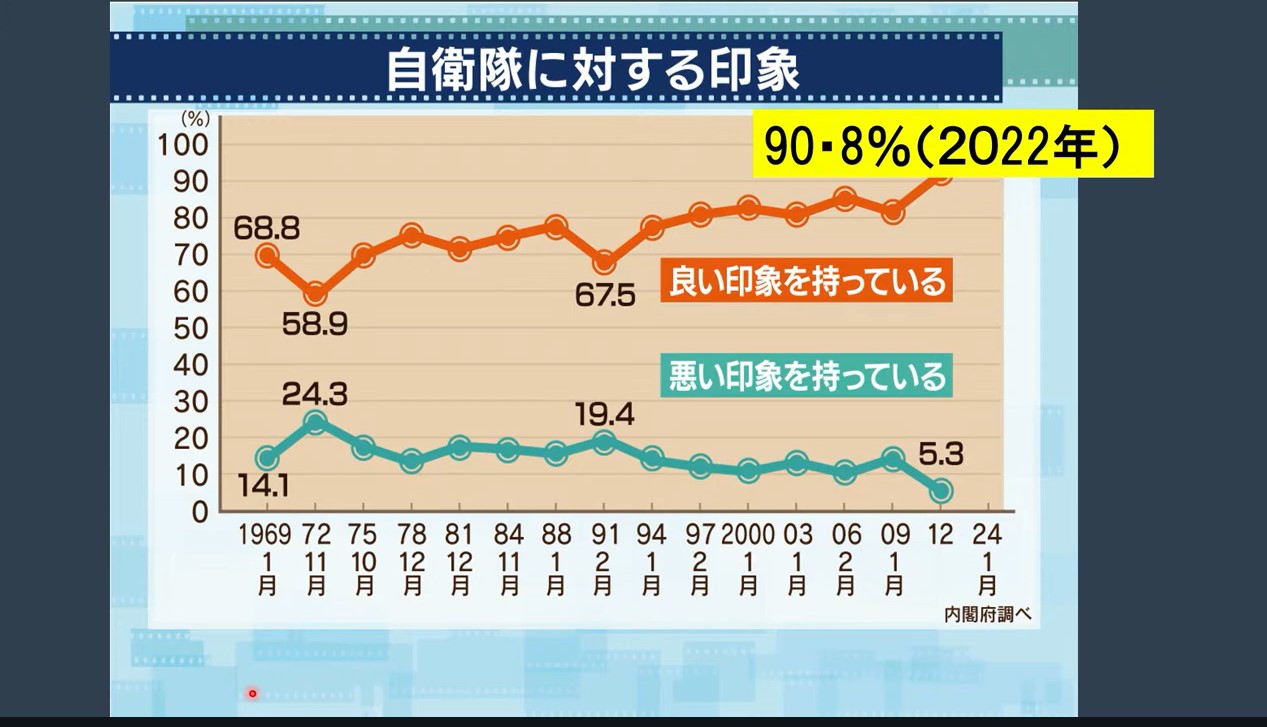

自衛隊に対しては、最も新しい調査では、9割の人が好印象を抱いています。ただ身近な人が自衛隊員になることに賛成するかという質問はどうでしょうか。災害のときに役に立つからいいと思うでしょうか。両親や祖父母の立場だとして、子どもや孫が自衛隊に入りたいといったときどう思うでしょうか。2010年に賛成が7割だったのが、2018年には62.4%でした。今はまた少し増えています。微妙ですが、やはり必要だと思いはじめているのでしょう。

去年の3月に行った電通総研の世界価値観調査で、戦争になったら、自国のために戦いますか、という質問がありました。戦うという回答の1位はベトナム、2位はヨルダンで90%を超えています。最下位は日本です。日本は平和で、経済的にはがんばってきたし、いろいろな反省もあるので他の国には軍事的なことはしませんということです。これを否定はしませんが、このままでいいのだろうかという不安はもあります。

これはとても難しい問題です。考えたくないことですが、ウクライナを見てください。何もしなければ、西側の他の国の人たちは、そうですか、で終わってしまうでしょう。日本は仲間ではなくなります。もし、中国が攻めてきて尖閣諸島を支配するようになっても、どの国も助けてくれません。仲間を助けない国は助けてもらえないと私は思います。沖縄の尖閣にしても、ずっと日本の領土だということを言い続けなくてはなりません。あんな島は役に立ちませんからどうぞ、と中国にいったら、また次にどこか別の島を奪われるでしょう。沖縄は、昔、中国の支配下にあったという主張がされていくかもしれません。沖縄の人の民意も無視してはいけません。お金を渡して、頑張れというだけではいけません。沖縄は戦略的に非常に重要な地位にあります。それにはまず沖縄戦の悲惨を思い、沖縄の人たちに申し訳なかったと言い続けなければなりません。昔の自民党の有力政治家はみな、そう言ってきました。沖縄の人たちを大事にしました。今は無理やり基地をつくり、裁判という手段で政府の言うことを利かせようとしています。そんな姿勢でいいはずはありません。

戦争をしないために、どうすべきか

専守防衛にも歴史的な価値はあるでしょう第二次大戦の反省から、他の国にせめいることはしない、と国民的な合意があり、結果的にアメリカの戦争に付き合わなくてよかったという側面はある。しかしいまの時代、専守防衛というのは、今のウクライナのようにどんどんやられることです。ミサイルがどこかに落ちて何千、何万人の被害があって初めて、私たちは反撃することになります。倫理的には、それが一番です。先制攻撃はしない、反撃能力は持たないということは、撃たれたら私たちはそれを耐え忍ぶのだということを説明しなくてはならないのです。それができますか? 普通の感覚では、こちらから仕掛けることはしないけれど、明らかに仕掛けられそうなときは対応する。どんな対応までが必要かを議論する。これが、いまの時代の防衛安保論議の在り方ではないでしょうか。

これからを考えると、北朝鮮もロシアもありますが、やはり中国とどう向きあっていくかが一番大変でしょう。中国には共産党という党組織があり、その下に法律や行政があるので、個人の幸福の追求以上に、党の維持、存続が重要です。アメリカは大変なこともしますが、聞く耳はあるというのが私の考えです。海上自衛隊とアメリカ海軍は非常に仲がいいのです。海上自衛隊は正式にはJapan Maritime Self-Defense Forceといいますが、彼らは海自のことを「kaijyojieitai」と呼ぶのです。たぶん、米Navyがこんな態度で接する軍隊は海上自衛隊だけでしょう。この関係を大切にすべきです。世界最強の軍隊を持つアメリカから見て、日本は必要な存在だと認識させる。隣国と戦争をしないために、日本の自衛隊も日々訓練しているし、国民の協力もある。その姿を見せることことが大事なのではないでしょうか。

関連セミナー SEMIINAR

関連レポート REPORT

開催スケジュール SCHEDULE

2026.2.23 開催

大谷翔平を中心に回る MLBのWBC戦略

- 日時

- 2026.2.23[開始時刻]15:00[開始時刻]14:30

- 会場

- 江﨑ビル9F江﨑ホール

- WEB配信

- WEB配信あり

2025年カリキュラム CURRICULUM

タイトル 講師

01/25《2025新春特別企画》

戦後80年 日本と世界前田浩智 氏

02/15袴田事件の取材現場荒木涼子 氏

03/22大阪万博が始まる竹川正記 氏

04/19日本経済と財政を考える

インフレはどうなる、金利はどうなる今沢真 氏

05/17オウム真理教事件から30年

事件は風化したのか滝野隆浩 氏

06/14参議院選挙と世論調査

声なき声は聞こえるのか平田祟浩 氏

タイトル 講師

07/12安倍元首相の銃撃事件後の政界は田中成之 氏

08/30戦後80年 考えるべき平和栗原俊雄 氏

09/20台湾問題の今鈴木玲子 氏

10/18毎年恒例!数独の世界 2025【数独協会】

11/15中東・イスラムを読み解く三木幸治 氏

12/20もういちど月へ

(アルテミス計画)企画中